「バングラデシュってどんな国だろう?」「なぜ最近、日本で働くバングラデシュ人が増えているのだろう?」と人材不足に悩む日本企業にとって、バングラデシュは新たな可能性を秘めた国かもしれません。約1.7億人という巨大な人口を持ち、イスラム教を信仰する人々が多いこの国は、実は日本と深い関係を築いています。

採用担当者として外国人採用を検討する際に、文化や特性を理解することが大切です。

この記事では、あなたの採用戦略に役立つバングラデシュの基本情報から、現場で活かせる人材マネジメントのコツまで徹底解説します。

バングラデシュの基本情報

人口と地理

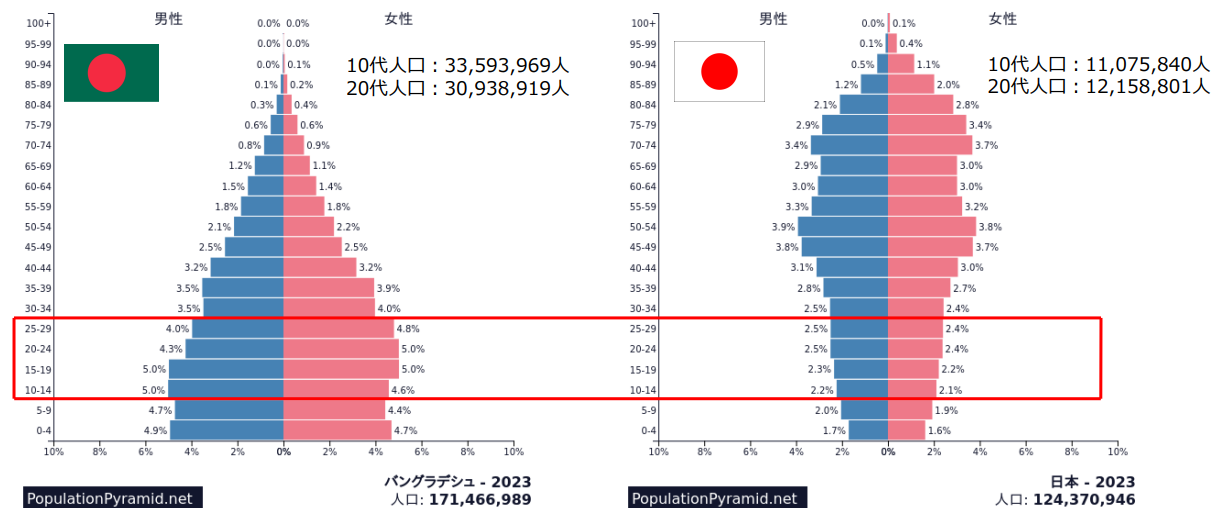

南アジアに位置し、インドとミャンマーに囲まれたこの国は、日本の約4分の1の面積にもかかわらず、人口約1.7億人を擁する世界第8位の人口大国です。人口はアジアで4位、1平方キロメートルに1127名が暮らす世界一の人口過密国になります。首都ダッカをはじめ、チッタゴンなどの都市部に人口が集中しており、その密度は驚異的な高さを誇ります。人口の大部分が若い世代で占められているのも特徴の一つです。

言語

バングラデシュの公用語はベンガル語ですが、言語環境の面で外国人採用を検討する企業にとって大きなメリットがあります。

それは多くの国民がビジネスレベルの英語を習得していることです。

元インド(その前の宗主国はイギリス)だったため、多くの人がネイティブ・ビジネスレベルの英語を話します。

さらに興味深いのは、JETROの調査で日本語が「勉強したい言語」の上位にランクインしていることです。

バングラデシュ人はコミュニケーションを好む国民性があり、日本語習得においても比較的スムーズに会話能力を身につける傾向があります。

バングラデシュの経済

経済と産業

バングラデシュ経済は近年目覚ましい成長を遂げており、過去5年間の平均GDP成長率は6.2%を記録しています。バングラデシュには外貨を稼ぐための大きな二つの柱が存在しています。

一つは衣類製品輸出で、もう一つは海外出稼ぎ労働者からの送金です。

多くのバングラデシュ人が家族への送金を目的として海外で働いており、これが国内経済を下支えしています。

海外送金はGDPの約5%を占め、貯蓄や消費の重要な源泉となっています。

IT産業

バングラデシュのIT産業は、「デジタルバングラデシュ」政策の推進により急速な発展を遂げています。

政府が国を挙げてIT分野への投資を進める理由は、天然資源に乏しい同国にとって人的資源こそが最大の財産だからです。

若い世代の多いバングラデシュでは、IT教育に対する関心が非常に高く、1,000人を超える私立大学が複数あるなど、毎年約2万人のIT系卒業生が輩出されています。

なぜバングラデシュ人は日本で働くのか

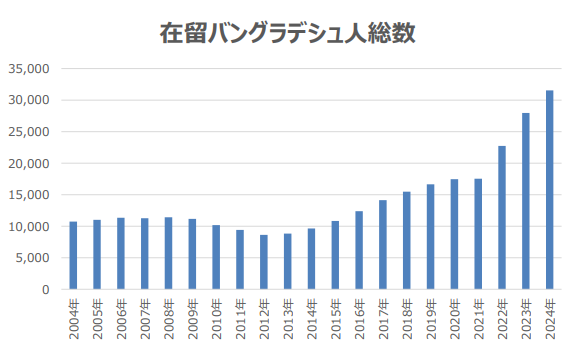

近年、日本で働くバングラデシュ人が急増している背景には、複数の要因が絡み合っています。

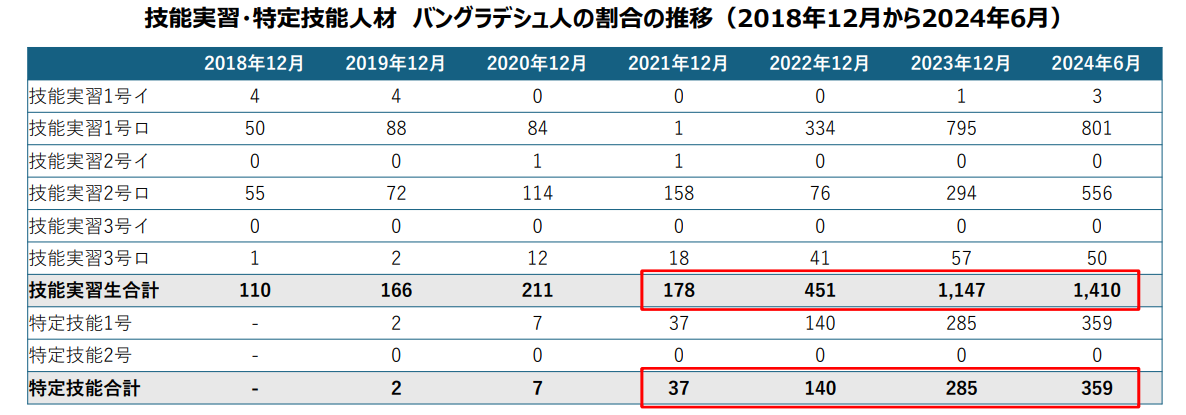

2024年6月末時点で、在留バングラデシュ人は過去最高の31,535人に達しました。

この数字は、特に技能実習制度や特定技能制度の二国間取決め締結後、大幅な増加を示しています。

バングラデシュ人が日本を選ぶ最も大きな理由は経済格差です。

バングラデシュの平均月収は約4万円程度であり、日本の給与水準とは約9倍の差があります。

この収入差により、家族への送金を通じて兄弟姉妹の教育費や医療費を支援することが可能になります。

加えて、技術習得への強い意欲も重要な要因です。

IT産業が成長しているとはいえ、最先端技術に触れる機会は限られているため、技術大国である日本でスキルを磨きたいと考える若い人材が多いです。

さらに見逃せないのが、バングラデシュの強い親日感情です。

1971年の独立後、日本は国際社会に先駆けて独立を承認し、援助国のひとつとして発展に大きく貢献しました。

この歴史的背景により、バングラデシュ人は日本に対して深い感謝と憧れを抱いており、勤勉で責任感の強い人材が日本での就労を希望している人が多いです。

日本とバングラデシュの関係

日本とバングラデシュは、1972年に国交を樹立して以来、友好関係を築いてきました。

特に経済・インフラ・人材交流の分野で協力が進んでおり、バングラデシュは日本にとって重要なパートナー国の一つです。

日本政府は長年にわたり、バングラデシュに対してODA(政府開発援助)を通じてインフラ整備や教育支援を行ってきました。例えば、ダッカ都市圏の交通インフラ整備や発電所建設など、日本の技術と資金が活用されています。

また、近年では日本企業のバングラデシュ進出も増加しており、繊維産業やIT分野を中心に現地でのビジネス展開が活発化しています。

バングラデシュ人の特徴・性格

【採用する際に注意したい5つのポイント】

①【強み】ハングリー精神・努力を惜しまない姿勢

バングラデシュの若者たちは、より良い暮らしや将来を求めて非常に努力を重ねる文化があります。

大学進学競争が非常に激しく、限られた席を得るために受験勉強を始めとする教育投資が早期から行われています。

この「より良い未来を目指して自分を高めようとする姿勢」は、採用後の定着率・仕事への取り組みにも良い影響をもたらす可能性が高いです。

また、海外で働く人の多くが家族への送金を重要な目的としています。兄弟姉妹の教育費や医療費を支援するため、任された仕事に対して最大限のパフォーマンスを発揮しようと努力するのです。

現地での視察調査でも、その勤勉さは明らかです。

空港やホテル、建設現場など様々な職場で、職種や相手に関わらず目の前の仕事に真摯に取り組む姿が確認されています。

雑な対応はほとんど見られず、日本人と似た仕事への姿勢を持っているのが特徴的です。

②【強み】社交的で人との関わりを大切にする性格

バングラデシュ人は、人と関わることを好み、初対面でも握手や挨拶を積極的に行い、対人コミュニケーションが活発なことが多いです。

この性格はチームワークを必要とする現場や接客・コミュニケーションが重要な職務で特に強みになります。

適切なケアと温かい職場環境を提供することで、彼らの協調性は組織全体の結束力向上にも繋がります。

③【強み】親日感情と日本文化への関心が高いこと

多くのバングラデシュ人が日本に対して好意や尊敬を抱いており、日本で生活・仕事をすることに憧れを持っている人が多いです。

親日感情や日本支援の歴史が紹介されていることや、「日本で働きたい」という理由の一つに「日本での生活環境・待遇の良さ」「日本が好き」というのが挙げられます。採用・研修の際に日本の文化に触れたりする工夫をすることで、この関心をモチベーションにつなげやすくなります。

④【注意点】短期視野が強く、計画性にバラつきがある

日常生活や国の情勢(天候、交通、政治など)が予測不能なことも多いため、「将来設計」や長期プロジェクトを計画的に進めることが苦手なケースが見られます。このため、入社前後で長期目標やステップを明確に提示し、サポートすることをおすすめします。

時間感覚の違い

また、バングラデシュ人の時間感覚は、時間にルーズになりがちです。

その背景には、慢性的な交通渋滞により到着時間が読めず、遅刻が日常茶飯事となっているからです。

しかし、この時間感覚の違いは教育と環境整備で改善できます。

重要なのは、時間厳守の重要性を具体的に伝えることです。日本の交通事情を説明し、時間に余裕を持った行動を促しましょう。

始業前の朝礼で時間の意味を共有したり、明確な締切設定と中間報告の仕組みを作ることが効果的です。

バングラデシュ人は真面目で学習意欲が高いため、時間管理の意義を理解すれば積極的に改善に取り組みます。

⑤【注意点】文化・宗教に関する配慮が必要

バングラデシュ人国民の90%以上がイスラム教徒であり、豚肉を食べない、お酒を飲まない、礼拝の習慣があるなど、日常生活や慣習に宗教上の影響が強い人が少なくありません。

企業側としては、食事提供、イベント、宗教行事(ラマダン等)、礼拝時間の確保など、配慮できる体制を整えるとトラブル防止になります。

バングラデシュ人と宗教【イスラム教の背景知識】

文化的特徴

バングラデシュ人の文化的特徴を理解することは、採用を成功させる第一歩です。

バングラデシュの伝統文化は、女性の美しいサリーや男性のパンジャビといった伝統衣装に表れています。

しかし現代では、特に都市部の若い世代はインド系のファッションを好む傾向にあり、時代とともに変化を見せています。

食文化も採用担当者が理解しておくべき重要な要素です。

ビリヤニという香辛料で味付けしたご飯料理や、様々なカレーが日常的に食べられています。

豚肉は宗教的理由で摂取せず、右手を使って食事をするのが一般的です。

ポヘラボイシャキという新年のお祭りや、イスラム教の重要な祭日であるイードは、日本のお正月のような意味を持ちます。

これらの時期は帰郷や家族との時間を大切にするため、勤務調整への配慮が必要です。

重要なのは、こうした文化的背景を「違い」として捉えるのではなく、豊かな多様性として受け入れる姿勢です。

参照:Mongol Shovajatra one of the traditional culture of Bangladeshi during Bengali New Year festival.

教育への取り組み

バングラデシュの教育分野では近年、目覚ましい改善が進んでいます。

初等教育の就学率は97.56%で、基礎教育の質向上に国を挙げて取り組んでいるのです。

特に注目すべきは女性教育の推進です。

かつては女性の就学率が低かった同国ですが、政府の奨学金制度や国際支援の取り組みにより、男女間の教育格差は大幅に縮小しました。

中等教育や高等教育における女性の就学率は着実に増加しており、都市部では女性の進学率が男性を上回るケースも見られます。

IT教育の強化も見逃せません。政府は「デジタルバングラデシュ」構想の一環として、全国の学校にコンピュータ教育を導入しています。

大学では英語によるプログラミング教育が標準化され、国際的な競争力を持つ人材育成が進んでいるのです。

これらの教育改革により、バングラデシュの若い世代は高い学習意欲と柔軟性を身につけており、日本の職場でも継続的なスキルアップを期待できる人材となっています。

【実践マネジメント術】バングラデシュ人材の能力を

最大限に引き出すコミュニケーション戦略

日本企業において、バングラデシュ人材の採用は年々増加しています。

勤勉さや社交性といった強みを活かすためには、文化や価値観を理解したうえで適切なマネジメントとコミュニケーションを行うことが不可欠です。ここでは、バングラデシュ人材が能力を最大限に発揮できるようにするための実践的な戦略を紹介します。

① 明確で具体的な指示を心がける

バングラデシュ人は真面目で努力家ですが、日本語力には個人差があります。

曖昧な表現や遠回しな指示は誤解を生みやすいため、短く、具体的に、誰が・いつまでに・何をするかを明確に伝えることが大切です。

② 承認と感謝を積極的に伝える

バングラデシュの文化では、人との関係性や相互の信頼が重視されます。

上司からの「ありがとう」「助かった」という承認の言葉は強いモチベーションにつながります。

③宗教・文化習慣を尊重する

国民の大多数がイスラム教徒であり、食事制限や礼拝の習慣を持っています。

ラマダン期間中は日中の断食があるため、体調への理解と業務シフトの配慮が重要です。

④チームワークを重視した環境づくり

社交的で人とのつながりを大切にする国民性から、チームでの仕事や仲間との協働に強みを発揮します。

孤立させず、仲間と協力しながら達成できる仕組みを整えると力を最大限に引き出せます。

⑤キャリアパスを明確に提示する

バングラデシュ人はハングリー精神が強く、努力してスキルアップしようとする意欲を持っています。

しかし、長期的な視点を描くのが苦手な傾向もあるため、企業側が「3年後・5年後にどう成長できるか」を示すことも効果的です。

まとめ

バングラデシュ人材は、勤勉さ・社交性・親日感情といった強みを持ち、日本企業での活躍が期待されています。ただし、言語や宗教といった文化的背景を理解しないと、本来の力を十分に発揮できない場合もあります。

バングラデシュは世界屈指の親日国であり、長年の友好関係が採用の土台となっています。

相互理解を深め、文化的多様性を受け入れることで、企業にとって貴重な戦力となるはずです。

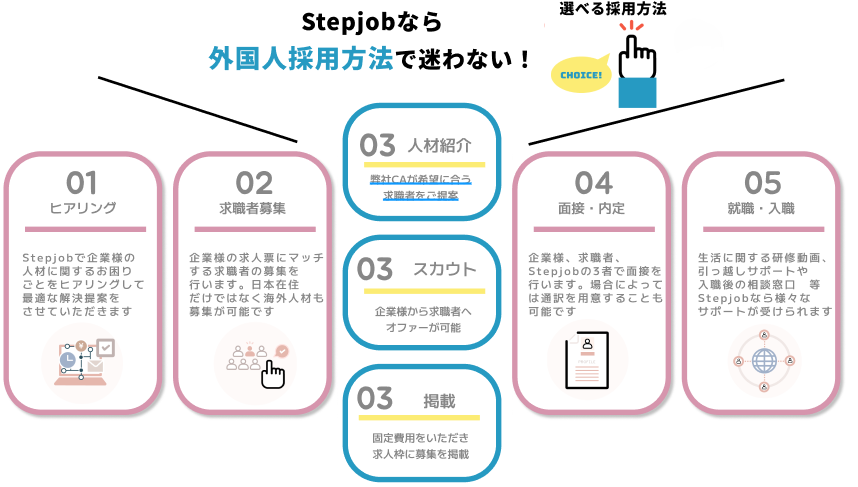

採用後の定着と活躍まで見据えるなら、Stepjobへ

外国人採用を検討されている皆さんにとって、最も重要なのは採用後のフォローアップです。

文化的背景を理解し、適切なマネジメントを実践できても、行政手続きや生活サポートまで自社ですべてをカバーするのは現実的ではありません。

Stepjobでは、医療・介護分野を中心とした外国人材の採用から定着までをフルサポートしています。

特定技能制度の複雑な手続きも完全サポートし、入職後の生活面でのフォローまで行うため、企業の皆さんは本来の業務に集中できます。