特定技能「ビルクリーニング」とは?

特定技能「ビルクリーニング」が創設された背景

2019年から始まったこの特定技能の在留資格は、人手不足の分野において、

運用に制限のある技能実習生制度に置き換わることを期待して、日本独自の制度として導入されました。

奇しくもコロナ禍で帰国困難となった技能実習生や就職難の留学生からの就職が一気に進みました。

少子高齢化の影響で「清掃」分野を担うビルクリーニング業界は深刻な人手不足にあります。

厚生労働省調査によると平成29年度の有効求人倍率は2.95倍で、若手の労働者・求職者の数が少なく、

65歳以上の高齢者が37.2%を占めるなど人手不足に加えて高齢化も進んでいます。

生産費の80%弱が人件費という典型的な労働集約型産業であり、

ロボットへの置き換えがまだまだ困難なことから、人材の確保が不可欠の業界と言えます。

そのような課題を解決すべく導入されたのが特定技能「ビルクリーニング」です。

厚労省のWebサイトにもわかりやすい説明資料がありますので、そちらもご参照ください。

ビルクリーニング分野について | 厚労省

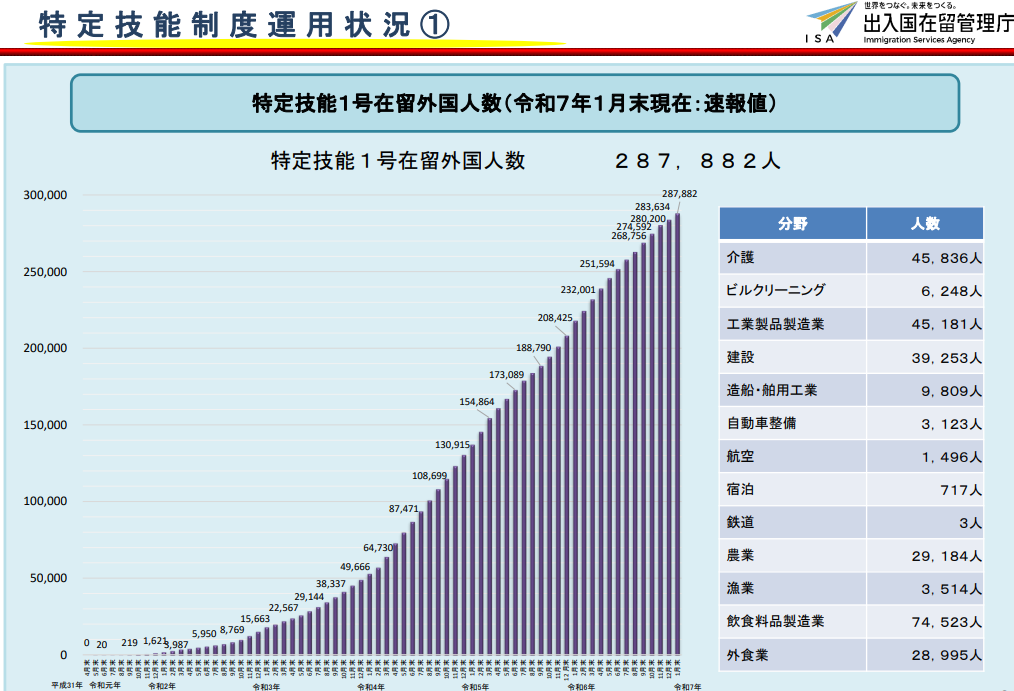

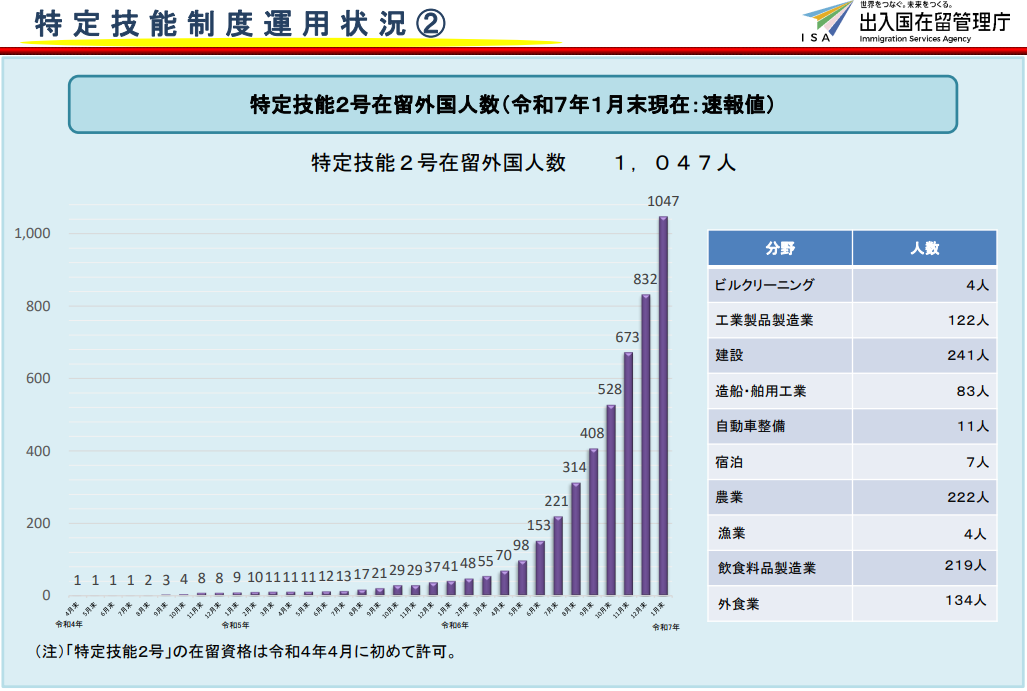

特定技能1号は全分野合計で2025年1月末時点で287,7882人に達しています。

うち、ビルクリーニング分野は6,248人です。

特定技能1号(最長5年間)のあと、一定の条件を満たせば特定技能2号に移行することができます。

(介護分野を除く)

2号は事実上、在留期限の制限がなく、永住権申請への道も拓けます。

2019年から始まった新しい在留資格のためまだ特定技能1号(5年間)の終了者は多くなく、

特定技能2号への移行者も現時点では少なめとなっていますが、確実に増えていくと思われます。

特定技能「ビルクリーニング」の現状と今後の展望

他の分野に比べてまだ人数は少なめですが、清掃を担う「裏方的な存在」として不可欠であり、

今後も着実に増えていくと思われます。

特に作業的に特別なスキルや特定の資格が不要で、日本語の会話力もさほど求められないことから、

国内在住の人材の中途採用だけでなく、海外人材に目を向けることでまとめての大量採用も可能となります。

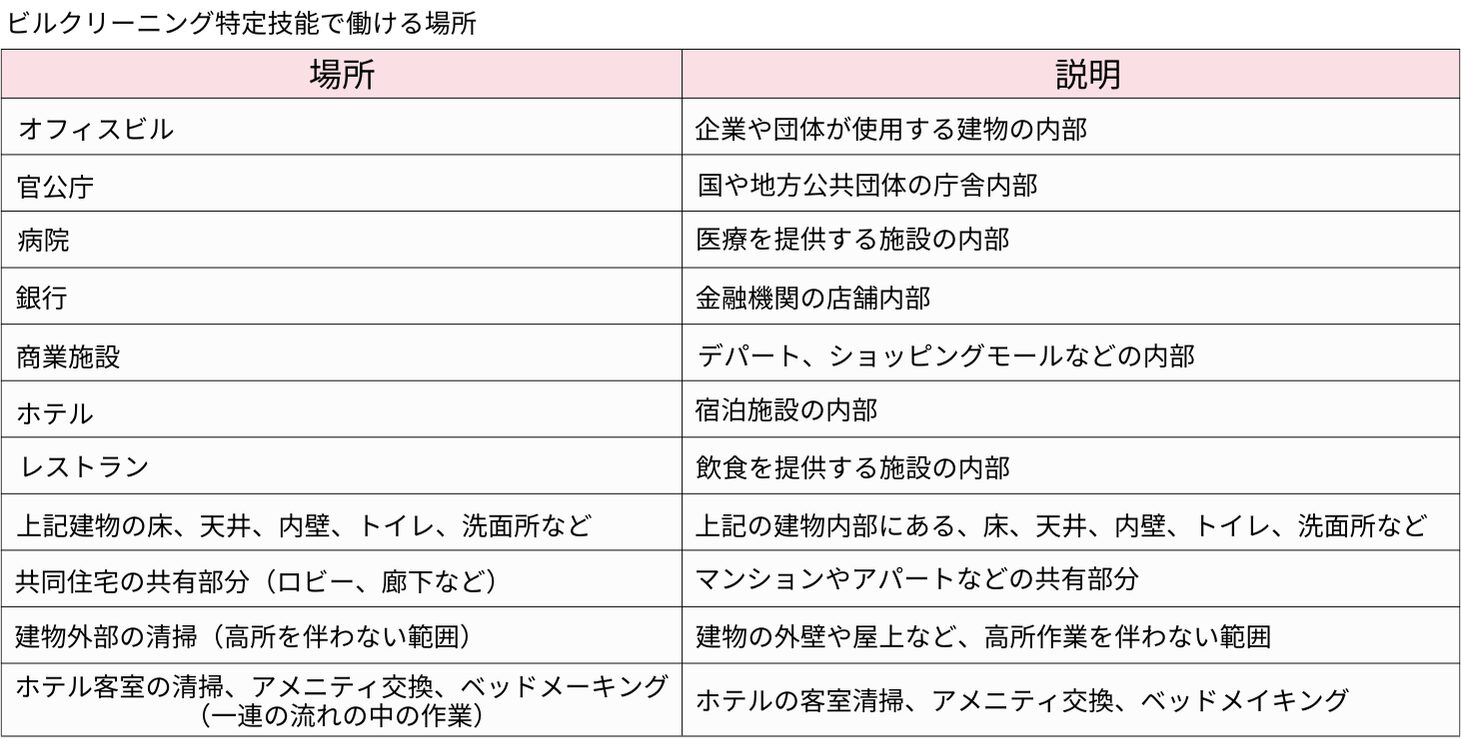

また、特定技能「ビルクリーニング」の活躍の場はたくさんあります。

オフィスビルや商業施設、レストランやホテル、旅館などの民間施設のほか、

公共施設や病院など公共性の高い場所でも活用が期待されます。

「清掃」が必要な場所であれば、多くの場所で活用の可能性があると言えるでしょう。

特定技能「ビルクリーニング」の概要

特定技能「ビルクリーニング」の対象業種・雇用形態・任せられる業務・報酬

- ● 対象業種:オフィスビル、官公庁、病院、銀行、商業施設、ホテル、レストランなどの建物内部の清掃

- ● 雇用形態:直接雇用、フルタイム(週5日以上、年間217日以上、週の労働時間が30時間以上)

- ● 任せられる業務:建物内部の清掃(床・天井・内壁・トイレ・洗面所など)、

- 高所作業を行わない範囲での建物外部の清掃、建物に植えられている木や植物の管理など

- ● 報酬:特定技能外国人が従事する業務と同じ業務を行っている日本人の給与と同額もしくはそれ以上

× 対象外

住宅内部や民泊、ホテルやレストランで接客を伴う場合、電車・飛行機・豪華客船などの乗り物、

ネズミや害獣駆除、高所作業を伴うビルのガラス清掃、専門知識が必要な機器や設備の内部など。

ビルクリーニングの主たる業務は、「多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、

衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、

「清潔さを維持する業務」であり、

床・天井・内壁・トイレ・洗面所などの内部清掃業務が対象です。

また、関連業務として下記作業を行うこともできます。

- ● 資機材倉庫の整備作業

● 建物外部洗浄作業(外壁、屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く)

● 客室整備作業(ベッドメイク含む)

● 建築物内外の植裁管理作業(灌水作業等)

● 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)

ビルクリーニングの対象施設には、オフィスビルだけではなく、官公庁、病院、銀行、商業施設、ホテル、

レストラン等も含まれます。ただし、ホテルでの接客やレストランサービスは「宿泊」又は「外食」に含まれてしまいますのでご注意ください。

出典:ビルクリーニング分野における特定技能制度に関する啓発資料

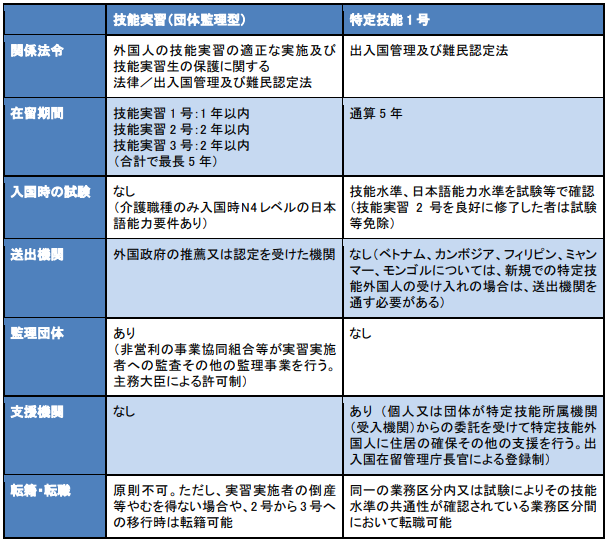

技能実習生との比較表

出典:ビルクリーニング分野における特定技能制度に関する啓発資料

特定技能「ビルクリーニング」外国人の受入れ条件は?

所属機関(企業)の基準 ~各分野共通~

①機関自体が適切 であること

(例:5年以内に労働関連法・出入国管理法等関係法令の法令違反がない)

②外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

(例:報酬額が日本人と同等以上)

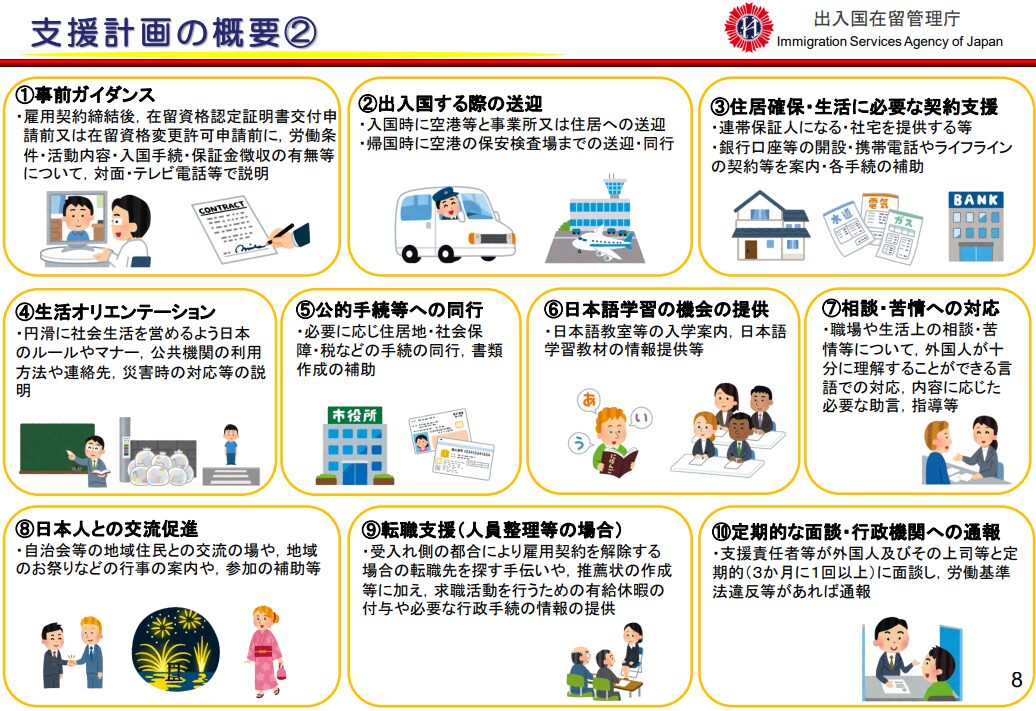

③外国人を支援する体制

(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④支援契約が適切であること

(例:生活オリエンテーション等を含む)

所属機関(企業)の基準 ~特に「ビルクリーニング」分野で課されるもの~

①ビルクリーニングとして事業登録を行う

建築物衛生法に定められている「建築物清掃業」、

または「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けることが必要です。

②「ビルクリーニング分野特定技能協議会」へ加入する

採用前に加入が義務付けられているので、採用スケジュールにしっかりと組み込みましょう。

なお、ビルクリーニング分野特定技能協議会については、登録支援機関の代行手続きでは入会できず、

登録支援機関の加入も認められていないので注意が必要です。

③直接雇用をする

派遣雇用は認められていません。必ず直接雇用が必要です。

外国人求職者の要件

①技能水準:1号特定技能認定試験に合格する

参照:ビルクリーニング分野特定技能評価試験について

②日本語能力:「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」合格

または、③技能実習2号から移行する

※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は①②の試験免除

※いずれもビルクリーニング分野に限る

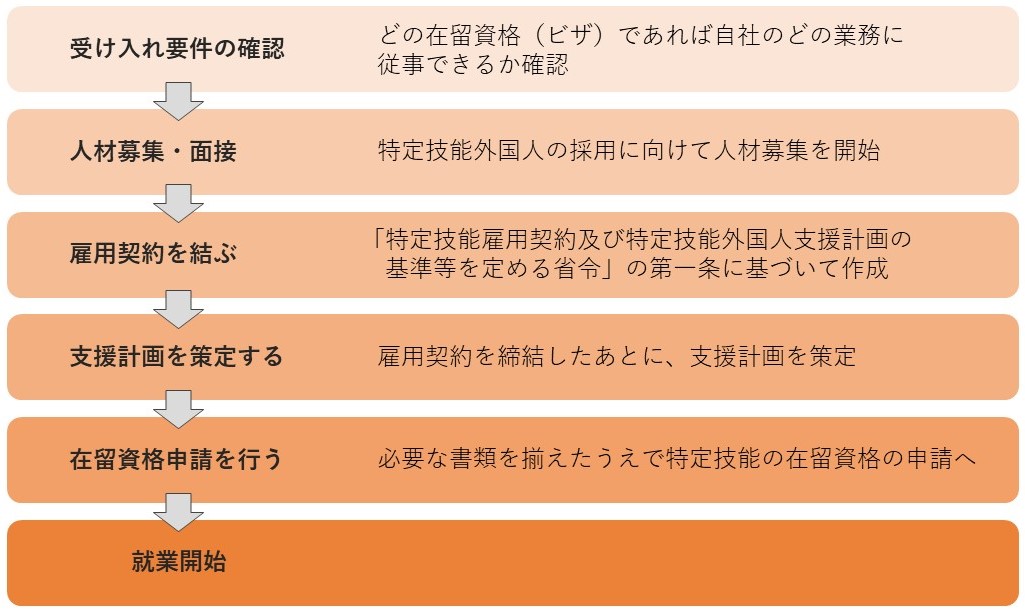

採用までの流れ

採用の流れは以下の通りです。

- 1.受け入れ要件の確認

- 2.人材募集・面談

- 3.雇用契約を結ぶ

- 4.支援計画を策定する

- 5.在留資格申請を行う

- 6.就業開始

大まかには日本人の採用と似ていますが、

雇用する企業ごとに本人の特定技能「ビルクリーニング」のビザ取得が必要です。

転職する際にも必ずビザの新規取得をすることになります。

また、1年ごとにビザの更新も必要となります。

採用に関しては、特定技能で豊富な実績と経験のある登録支援機関にご相談ください。

入職前後の義務的支援に関しても登録支援機関に任せると手間が掛からず安心です。

また、内定から入職まで、国内在住の人材は3ヵ月~、海外在住の人材は5~6ヵ月かかるため、

その間に受入れ体制作りを進めておくと、スムーズな受入れが可能となります。

特に外国人採用が初めての場合、最初の受入れをスムーズに行うことで現場の協力を得て外国人受入れの

抵抗感を無くし、人材の定着化、離職防止にもつながります。

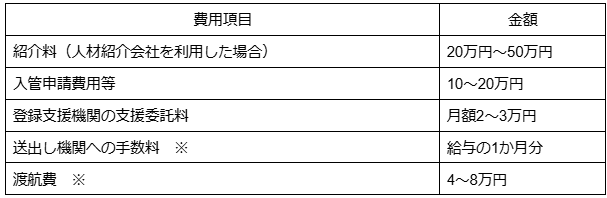

採用の費用

特定技能で採用する際にかかる主な費用をまとめてみました。

特に現地から採用する場合は必ず送出機関を利用しなければならないため、

他の国より費用がかかるケースがあります。

費用はあくまでも目安であり、登録支援機関や行政書士、送出機関によって異なります。

※海外から招へいの場合

特定技能2号の取得方法について

ビルクリーニング分野の特定技能2号の在留資格を得るためには、

「1.ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」に合格(学科、実技共に満点の65%以上)

または、

「2.ビルクリーニング技能検定1級試験」に合格 する必要があります。

また、試験を受験するために現場管理の実務経験(2年以上)を証明する書類が必要です。

ビルクリーニング分野特定技能評価試験について

ビルクリーニング技能士(国家資格)

ビルクリーニング技能士

先の入管庁の公表データの通り、2024年9月末時点でビルクリーニングはまだ4名に留まりますが、

受験者の増加に伴い、今後増えていくと思われます。

特定技能1号で採用時から、特定技能2号への移行を見据えてしっかりと動機づけをし、スキルを磨き、

知識を蓄えさせることでモチベーションアップにつながりますし、目標が持てれば離職防止にもつながります。

国家資格でもあるビルクリーニング技能士の資格取得も合わせて進めて行くことで、リーダー的人材の育成にもつながるかと思います。特定技能2号であれば家族滞在で家族と一緒に暮らせますし、移行後10年経過で永住権申請への道も拓けます。

特定技能「ビルクリーニング」のメリットと注意点

メリット・デメリット

- 〇メリット

・技能実習生のような人数制限が無いので大量採用が可能

・日本語力はN4以上なので技能実習生よりも高め

・国内在住の人材であれば日本語力高め、日本での仕事や生活への慣れもある - ✕デメリット

・転職が可能なので離職のリスクがある

・技能実習生よりも人件費は高め

→技能実習生はその他費用が高いので、トータルでは特定技能の方がお得

※技能実習生との費用比較は下記も参考にしてください。

出典:ビルクリーニング分野における特定技能制度に関する啓発資料

登録支援機関に委託するとスムーズ

特定技能人材は採用そのものはそんなに難しくありません。

雇用企業側、人材側ともに所定の要件をきちんとクリアしていればビザも下ります。

特に国内在住の人材であれば日本人の中途採用と似たようなスケジュール感で採用できます。

ただ、日本人の採用と異なるのが特定技能の運用ルールです。

また、特に企業側で対応が難しいのが「言語対応」の部分かと思います。

国ごとの考え方や習慣の違いもクリアしないといけません。

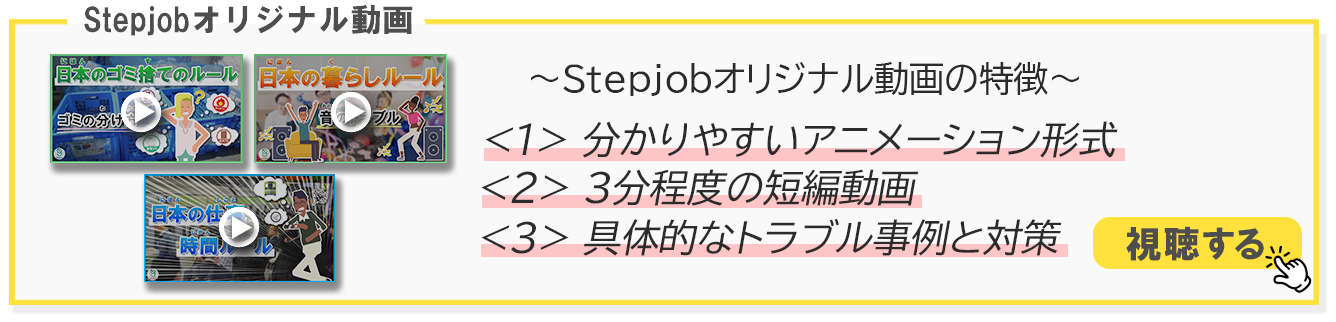

特定技能外国人の取扱いに慣れた登録支援機関に下図の義務的支援を業務委託することで、

これらの課題が解決できますし、採用や管理に関する企業側の負担も減らすことができます。

また、受入れ後、3か月(四半期)ごとの定期面談と協議会への報告が必要となります。

法律で定められた報告があり、四半期ごとに実施する必要があります。

定期面談では登録支援機関の担当者が入職者と面談をし、

必要に応じて受入企業の管理者の方と調整や課題の解決に当たります。

登録支援機関は現在1万件を超えますが、そのうち100人以上の特定技能人材を支援しているのはわずか5%程度です。(2022年末の入管庁調査)人材の紹介そのものはどの登録支援機関でもできますが、入職前後のサポートが差がつく部分です。 登録支援機関選びは実績で選ぶのが良いでしょう。

まとめ

人材不足と高齢化が深刻な業界ではありますが、海外に目を向ければ、

特に東南アジアの諸国に若くて意欲的な人材がたくさんいます。

特定技能の制度を活用することで、いろいろと制限の多い技能実習生の問題もクリアできます。

詳細は登録支援機関や協議会に相談しながら、計画的な採用活動を進めて行きましょう。

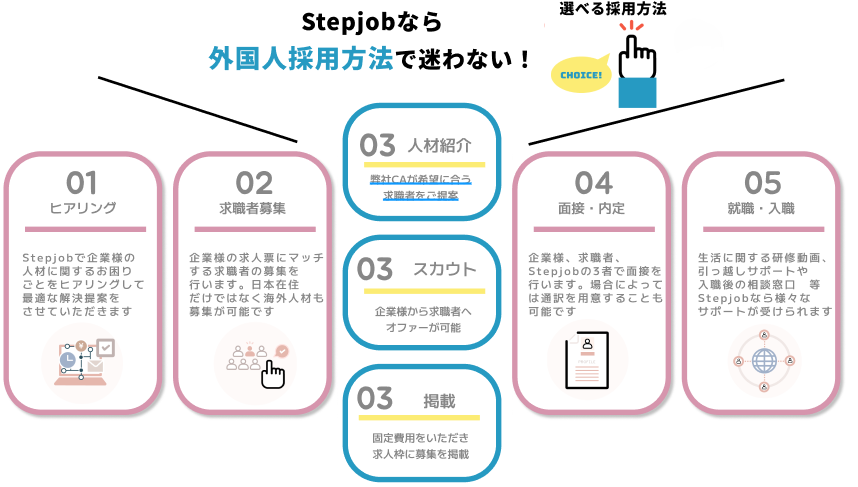

Stepjobとは?

Stepjobは、外国人人材紹介のほか外国人の生活周りにおける支援業務も行っております。

引っ越しサポートや、定期面談など入職後にも手厚くサポートしております。

内定が決まった求職者に対して、日本の生活編・仕事編についてStepjobから研修動画を提供します。

外国人の定着率は「95% 」(※内定後6ヶ月)なので、外国人採用に不安を感じている方や、

外国人を採用しても定着率が低いとお悩みの方は、ぜひご相談ください。

Stepjobの採用方法は「人材紹介」「スカウト」「掲載」の3種類あり、企業様に合わせて採用方法を選ぶことができます。