外国人採用の現場では、特定技能人材の確保が急務となる一方で、国内在住者の転職受け入れに関する正確な情報が不足しています。特定技能ビザで転職は可能なのか、どんな手続きが必要なのか、そして採用後の定着率を高めるにはどうすればよいのか—。

この記事では、特定技能外国人の転職に関わる全てのプロセスを、採用担当者の視点から徹底解説します。

煩雑な手続きを乗り越え、優秀な人材を長期的に確保するための実践的なガイドも解説します。

結論:特定技能の外国人は転職できる。ただし条件あり

結論から申し上げると、特定技能の外国人は転職が可能です。

技能実習とは異なり、特定技能制度では本人の意思による転職が原則として認められています。

これは外国人材にとって大きなメリットであり、採用する企業側にとっても優秀な人材を確保するチャンスといえるでしょう。

ただし、「誰でも、いつでも、どんな職種にでも」転職できるわけではありません。

同一分野内での転職は比較的スムーズですが、異なる分野への転職では追加の技能試験が必要になります。

また、転職の際には必ず在留資格の変更許可申請が必要で、この手続きには専門的な知識と膨大な書類準備が求められます。

採用担当者の皆さまにとって重要なのは、こうした転職の条件や手続きを正しく理解し、適切に対応することです。転職者を受け入れる具体的なメリットや必要な手続きについて詳しく解説していきます。

【採用担当者必見】転職者(国内在住者)を受け入れる

3つの大きなメリット

メリット1:採用スピードとコストの削減

特定技能転職者を採用する最大のメリットは、採用スピードとコストの大幅な削減にあります。

海外からの新規呼び寄せでは、現地での募集活動から来日まで半年以上かかるのが一般的です。

一方、国内の転職者であれば、面接から入社まで1〜3ヶ月程度で完了できるため、急な人員補強にも対応可能です。

コスト面でも大きな削減効果があります。

海外採用では渡航費、現地での手続費用などが発生しますが、転職者の場合これらは一切不要です。

また、すでに技能評価試験と日本語検定に合格しているため、すぐに採用手続きを進められます。

住居の確保や生活オリエンテーションといった初期サポートも軽減されることもあるため、人事担当者の業務負担も大幅に軽くなります。すでに日本の生活基盤が整っている転職者なら、日本での暮らしに慣れていたり、文化的な違いで戸惑うことは少ないでしょう。

メリット2:即戦力としての活躍が期待できる

特定技能転職者を採用する大きなメリットは、即戦力としての活躍が期待できることです。

なぜなら、彼らは既に日本の職場環境で働いた経験を持っているためです。

日本のビジネスマナーや職場文化は独特で、海外からの新規採用者が慣れるまでには時間と教育工数がかかります。しかし転職者は、報告・連絡・相談の基本から会議での発言方法、先輩後輩の関係性まで、日本での就労経験を通じて実践的に身につけています。

実際に、ある介護施設では特定技能転職者が入社初日から利用者との適切なコミュニケーションを取り、

同僚とも円滑に連携できた事例があります。これは、前職での経験が活かされた結果といえるでしょう。

また、日本語でのコミュニケーション能力も実用レベルに達しており、業務指示の理解や報告が正確に行えるため、指導担当者の負担も軽減されます。初期の教育期間を短縮し、入社後すぐに戦力として期待できる点は、人手不足に悩む企業にとって非常に魅力的なメリットです。

メリット3:ミスマッチの防止

特定技能転職者を採用する第3のメリットは、採用後のミスマッチを大幅に防げることです。

なぜなら、国内在住のため対面での面接が容易で、本人の能力や人柄を直接見極められるからです。

海外からの新規採用では、ビデオ通話や書類選考が中心となり、「実際に会ってみたら印象が違った」というケースが少なくありません。しかし転職者なら、実際に職場を見学してもらったり、複数回の面接を通じて相互理解を深めることも可能です。

特に重要なのは、日本語でのコミュニケーション能力を正確に把握できる点です。

履歴書上ではN3合格と記載されていても、実際の会話力には個人差があります。

面接で業務に関する質問をすることで、指示の理解力や報告能力を事前に確認できるでしょう。

また、職場見学の際の反応や質問内容から、仕事への意欲や職場環境への適応性も判断できます。

こうした事前の見極めにより、「思っていた人材と違った」という採用後の失敗を防ぎ、長期的な雇用関係を築きやすくなります。

特定技能の転職パターン早見表

特定技能外国人の転職には、業務内容や分野によって3つのパターンがあります。

まず理解すべきは、同一分野内でも業務区分が異なれば手続きが変わることです。

同一分野・同一業務区分での転職は最もスムーズで、在留資格変更許可申請のみで追加の技能試験は不要です。

例えば、介護施設から別の介護施設への転職がこれに該当します。

同一分野・別業務区分では、新たな業務区分の技能試験合格が必要となります。

建設分野でも、土木からとびへの転職時には追加試験が求められるケースがあります。

また別分野への転職が最も複雑です。

特に別分野から「介護」に転職する場合は、転職先分野の技能試験だけではなく、「介護日本語評価試験」にも合格しなければいけません。

採用担当者として重要なのは、応募者がどのパターンに該当するかを事前に確認し、必要な手続きや期間を正確に把握することです。

【ケース別】特定技能の転職で必要な手続きの全て

特定技能転職者の受入れでは、転職パターンによって必要な手続きが大きく異なります。

同一分野・同一業務区分なら在留資格変更許可申請のみで済みますが、別分野の転職では追加の技能試験が必要となるためです。

書類手続きとしては、

《外国人本人》

・在留資格変更許可申請

※特定技能を含む中長期滞在者については所属機関が変更になった場合「所属機関に関する届出」を提出する必要がありますが、特定技能については所属機関が変更になった際在留資格変更許可申請を行うため省略されます。

《新しい受入企業》

・特定技能雇用契約の締結

・1号特定技能外国人支援計画の作成

《前の受入企業》

・特定技能雇用契約の終了に係る届出書

・(支援委託契約の終了又は締結に係る届出書)

→支援を登録支援機関に委託している場合は登録支援機関が提出

※「特定技能雇用契約の終了に係る届出書」は、退職理由に関係なく必ず提出する必要があります。

これを怠ると、罰則(最大30万円の罰金)や、今後の特定技能外国人の受入れ停止につながる可能性があります。

特に注意すべきは申請期間中の就労制限です。

在留資格変更許可申請中は原則として就労できないため、本人の生活が不安定になるリスクがあります。

そのため、転職予定者との面接時に手続きスケジュールを詳細に確認し、申請から許可までの期間を考慮した入社時期の調整が重要となるでしょう。

外国人本人が行う手続き

特定技能転職において、外国人本人が主体となって行う手続きは主に2つありますが、新しい受入企業による積極的なサポートが成功の鍵となります。

在留資格変更許可申請については、新しい雇用契約書や企業の情報が必要となります。

申請先は居住地を管轄する地方出入国在留管理官署で、オンライン申請にも対応していますが、書類の不備は不許可につながるリスクがあるため注意が必要です。

実際には、これらの手続きを本人だけで完璧に進めるのは困難です。

企業として書類作成支援や申請同行を行うことで、転職者に安心感を与えられるでしょう。

また企業として対応が難しい場合は、支援を委託する登録支援機関や行政書士などの専門家に依頼することもおすすめします。

新しい受入企業が行う手続き

新しい受入企業として最も重要な手続きは、特定技能雇用契約の締結と1号特定技能外国人支援計画の作成です。

これらは在留資格変更許可申請の必須書類となるため、内容に不備があると不許可につながるリスクがあります。

特定技能雇用契約では、業務内容や報酬額を具体的かつ明確に記載することが重要です。

なぜなら、曖昧な表現では入管審査で「適切な雇用関係が確立されていない」と判断される可能性があるからです。また、労働関係法令に適合した内容であることも必須条件となります。

支援計画については、自社で実施するか登録支援機関に委託するかの選択肢があります。

自社実施の場合は支援責任者の配置や支援体制の整備が必要となり、委託の場合は月額数万円の費用が発生します。どちらを選択するかは、社内のリソースと予算を総合的に検討して決定する必要があるでしょう。

前の受入企業が行う手続き

退職者が出た企業は、特定技能外国人の退職理由によって異なる届出を行う義務があります。

会社都合の場合と自己都合の場合で手続きが大きく変わるため、正確な区別が重要です。

◆会社都合での退職の場合(倒産、経営悪化による解雇、雇止めなど)

受入れ困難届出書を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。

この届出は退職発生から14日以内に行わなければならず、併せて転職支援義務も発生します。

◆自己都合での退職(本人の転職希望、懲戒解雇など)

「特定技能雇用契約の終了に係る届出書」を必ず提出する必要があります。

また、外国人本人の転職手続に伴い、退職証明書や源泉徴収票の発行は求められるでしょう。

採用担当者として重要なのは、自社で雇用している特定技能外国人が退職する際も、適切な手続きを踏むことです。

受入企業が最も注意すべき「転職支援義務」とは?

特定技能の受入企業として最も重要な注意点は、会社都合で外国人を退職させる際に発生する「転職支援義務」です。

この義務を知らずに対応を怠ると、出入国在留管理庁からの改善命令や受入れ停止処分といった重いペナルティを受ける可能性があります。

この支援義務は、倒産や経営悪化による解雇、雇止めなど「会社の都合」で退職が発生した場合に適用されます。単に「退職させたら終わり」ではなく、法的に定められた支援を提供する責任が生じるのです。

具体的な支援内容には、次の転職先に関する情報提供や職業紹介事業者への橋渡し、必要に応じた住居の確保支援などが含まれます。これらを怠った場合、企業のコンプライアンス体制に疑問符が付き、今後の特定技能外国人受入れにも影響が及ぶリスクがあるでしょう。

支援義務が発生するケース(会社都合での退職)

転職支援義務が発生する具体的なケースは、主に企業側の経営判断や経営状況に起因する退職に限定されます。

採用担当者の皆さまには、以下のケースに該当する場合、必ず支援義務が発生することを理解していただく必要があります。

まず会社の倒産や廃業による退職は、最も典型的なケースです。

経営破綻により事業継続が困難になった場合、外国人材に転職先を見つけるための支援を提供しなければなりません。

次に経営悪化による人員整理や解雇も対象となります。

売上減少や事業縮小を理由とした整理解雇では、本人に非がないため企業が支援責任を負います。

また、契約期間満了時の経営上の理由による雇止めも支援義務の対象です。

業績不振や事業方針変更により契約更新を行わない場合がこれに該当します。

これらのケースでは、特定技能転職者が新たな職場を見つけられるよう、積極的な支援が法的に義務付けられています。

支援義務が発生しないケース(自己都合での退職)

一方、転職支援義務が発生しないケースも明確に定められており、会社都合退職との違いを正しく理解することが重要です。本人からの申し出による転職は、最も一般的な義務非発生ケースです。キャリアアップや家庭の事情、より良い条件の職場への転職など、外国人本人の意思による退職では企業に支援義務は生じません。

本人の責に帰すべき事由による解雇も対象外となります。

無断欠勤の継続、職場での重大なルール違反、犯罪行為などによる懲戒解雇の場合、企業に転職支援の法的義務はありません。

重要なのは、退職理由が「会社の都合」なのか「本人の都合・責任」なのかを明確に区別することです。

たとえば、業績不振による解雇は会社都合で支援義務が発生しますが、本人の勤務態度が原因の解雇なら義務は発生しません。

採用担当者としては、この区別を正確に判断し、必要な場合のみ適切な支援を提供することで、法的リスクを回避できるでしょう。

具体的な支援内容(情報提供、職業紹介事業者への橋渡し等)

会社都合で退職となった特定技能外国人に対する具体的な支援内容は、出入国管理及び難民認定法施行規則で明確に定められています。

最も基本的な支援は、転職先に関する情報提供です。同一分野内の求人情報や、転職可能な地域での募集状況について具体的な情報を提供する必要があります。ただし、企業に求められるのは「情報を提供すること」であり、転職先が見つかるまで無期限に探し続ける義務ではありません。

次に重要なのが職業紹介事業者への橋渡しです。ハローワークや登録支援機関、人材紹介会社への連絡や紹介を行い、専門的な転職支援を受けられる環境を整える責任があります。住居に関する支援も含まれますが、これは「必要に応じて」という条件付きです。会社の寮に住んでいた場合の退去期間の猶予や、新たな住居探しのサポートが該当します。

重要なのは、企業の責任範囲を正しく理解することです。

転職の手助けは必須ですが、必ず転職を成功させる保証までは求められていません。

採用前に把握したい、転職に潜むリスクと注意点

特定技能転職の採用を検討する際、事前に把握すべきリスクも存在します。

最も重要なのは、在留資格変更許可申請が不許可になる可能性です。

不許可になってしまった場合は、転職者は母国に帰国しなければいけません。

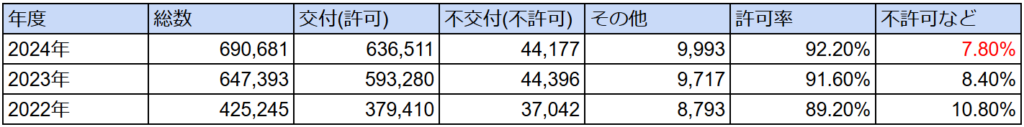

申請書類の不備や受入企業の体制不備が原因で、2024年度は約7%程度の申請が不許可となっています。

特に、雇用契約書の記載内容が曖昧だったり、支援計画の実施体制が不十分な場合、入管審査で厳しくチェックされます。

出典:出入国管理統計 | e-Stat ※上記の表は出典情報を独自に集計したものです。

また、申請期間中は原則として就労できないため、転職希望者の生活が不安定になるリスクがあります。

この期間は1〜3ヶ月程度かかることが多く、本人への精神的負担も考慮する必要があるでしょう。

費用面では、人材紹介など委託する場合は、人材紹介手数料が年収の20〜30%、または行政書士への申請代行費用が10〜20万円程度かかるため、採用予算の見直しが求められます。こうしたリスクや注意点を理解し、専門家のサポートを活用することで、安全かつ確実な採用が実現できます。

在留資格変更が不許可になるケースとは?

在留資格変更許可申請が不許可となる典型的なケースは、大きく3つに分類されます。

まず本人の素行不良が挙げられ、税金や社会保険料の滞納、交通違反の繰り返し、犯罪歴がある場合は審査で厳しく判断されます。

次に提出書類の不備も不許可の主要因です。

雇用契約書の労働条件が不明確だったり、企業の財務状況を示す決算書に不備があると、「適切な雇用関係が確立されていない」と判断される可能性があります。

しかし採用担当者が最も注意すべきは受入企業の体制不備です。

支援責任者が不在だったり、支援計画の実施体制が実態と乖離している場合、入管から「支援体制が不十分」と評価されるリスクがあります。特定技能転職の手続きは複雑なため、登録支援機関に相談したり行政書士などの専門家によるチェックを受けることが重要といえるでしょう。

申請期間中の就労・収入問題

在留資格変更許可申請期間中は原則として就労が禁止されており、特定技能転職者にとって最も深刻な問題となります。

申請から許可まで通常1〜3ヶ月程度かかるため、その間は収入が途絶え、生活が不安定になるリスクがあります。

この状況は、家族を本国に残している外国人にとって特に深刻です。

生活費や家族への仕送りが困難になり、精神的なストレスも大きくなります。

また、住居の家賃や光熱費は継続して発生するため、貯蓄が少ない場合は生活に困窮する可能性もあるでしょう。

採用企業として重要なのは、この期間中も転職者との定期的なコミュニケーションを維持することです。

申請状況の確認や気に掛ける連絡により、本人の不安を軽減できます。

可能な範囲で配慮できる点として、面接時に申請スケジュールを詳細に説明し、許可後の早期入社に向けた準備を共に進めることが挙げられます。こうした寄り添う姿勢は、採用後の信頼関係構築にもつながる重要な取り組みといえるでしょう。

受入企業が負担する費用(手数料・代行費用)の内訳

特定技能転職者を採用する際に企業が負担すべき費用は、大きく3つの項目に分けられます。

予算計画の参考として、具体的な相場をご紹介しましょう。

まず人材紹介会社への紹介料は、採用者の年収の20〜30%程度が一般的です。

年収300万円の人材なら60〜90万円の費用が発生します。

これは海外からの新規採用と比べて割高に感じるかもしれませんが、渡航費や現地募集費用が不要な分、総コストは抑えられるでしょう。

次に行政書士への申請代行費用は10〜20万円程度です。

在留資格変更許可申請は書類が膨大で専門知識も必要なため、多くの企業が外部委託を選択しています。

また特定技能在留資格申請の取次業務については登録支援機関でも代行することが可能です。

さらに登録支援機関への支援委託費は月額2〜4万円程度が相場です。

自社で支援体制を構築するコストと比較検討することが重要といえます。

これらの費用を事前に把握し、適切な予算配分を行うことで、特定技能転職者の採用を成功させられるでしょう。

採用を成功させる!面接での確認必須チェックリスト

【重要】採用後の定着率を高めるための具体的施策5選

特定技能転職者の採用後は「雇用して終わり」ではありません。長期的な定着を実現するための具体的な施策が不可欠です。

「キャリアパスの明示」

特定技能2号への移行支援や関連資格取得の支援制度を整備することで、将来への希望を持って働ける環境を提供できます。

「定期的な1on1ミーティングの実施」

月1回程度、母国語での相談窓口を設置したり、通訳を介した面談を行うことで、業務上の不安や生活面での困りごとを早期に発見し、対処できるでしょう。

「日本人従業員との交流機会」

歓送迎会やランチ会、社内サークル活動などを通じて職場の一体感を醸成し、孤立感を防げます。

「公正な評価制度」

評価基準を明確化し、定期的なフィードバックを行うことで、頑張りが正当に評価される安心感を与えられます。

「生活面でのサポート充実」

住宅の手配だけでなく、地域のルールや生活情報の提供により、日本での生活基盤を安定させることが定着につながります。

【今後の動向】新制度「育成就労」は

転職市場にどう影響するか?

2024年から段階的に導入される「育成就労」制度は、特定技能転職市場に大きな変化をもたらす可能性があります。

この新制度では、技能実習制度と異なり本人の意向による転籍(転職)がより柔軟に認められる仕組みとなっています。

具体的には、農業や宿泊など9分野では最初の受け入れ先で1年働けば、本人の意向で職場を変える「転籍」を可能とする案を有識者会議に示しています。それ以外の8分野は、転籍制限期間を2年としています。

出典:外国人「転籍」制限1年は9分野 農業や宿泊、育成就労制度 | 山陽新聞社

この変化により、特定技能転職者の流動性がさらに高まることが予想されます。

外国人材にとって魅力的な職場環境や待遇を提供できない企業は、人材確保がより困難になる可能性があります。

一方で、採用担当者にとっては優秀な人材を獲得するチャンスも増加します。

重要なのは、今のうちから外国人材の定着支援やキャリア開発に本格的に取り組むことです。

将来的な人材流出を防ぎ、継続的に優秀な外国人材を確保するため、今こそ職場環境の改善と支援体制の充実に投資すべき時期といえるでしょう。

特定技能の複雑な転職手続きは専門家にお任せください

これまで解説してきたように、特定技能転職の手続きは非常に複雑で、在留資格変更許可申請から支援計画の作成まで、専門的な知識と膨大な書類準備が必要です。さらに法改正も頻繁に行われるため、最新の情報に基づいた適切な対応が求められます。

申請書類の不備による不許可リスクや、手続き期間中の就労制限など、企業担当者だけでは対応困難な課題も多く存在します。

Stepjobでは、特定技能転職の採用から定着まで、ワンストップでサポートいたします。

豊富な実績に基づく手厚いサポートにより、複雑な行政手続きにおける企業様のストレスを大幅に軽減できます。

特に、入職後の生活サポートや定着支援にも力を入れており、長期的な雇用関係の構築をお手伝いします。

特定技能転職でお悩みの採用担当者様は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

まとめ

特定技能の転職者を採用することは、企業にとって採用スピード・コスト削減、即戦力確保、ミスマッチ防止という大きなメリットをもたらします。ただし転職パターンにより必要な手続きが異なり、同一分野内が最もスムーズに進行する一方、異分野転職では追加試験が必要となります。

採用成功の鍵は、定着率向上に向けたキャリアパス明示や定期面談の実施など、継続的な支援体制の構築にあります。

育成就労制度の導入により転職市場の流動性が高まる見込みであり、今後ますます魅力的な職場環境の整備が求められます。

複雑な手続きと専門知識が必要な特定技能転職において、Stepjobは採用から定着まで一貫したサポートを提供いたします。まずは無料相談をご利用ください。

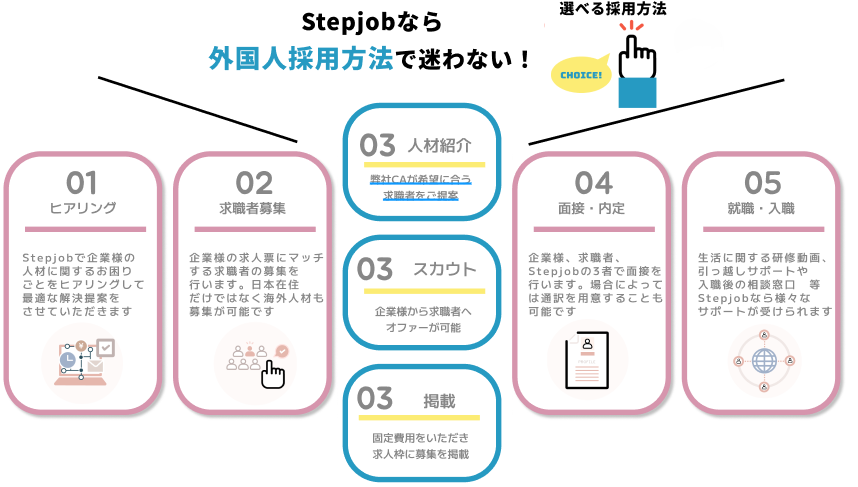

Stepjobについて

Stepjobは、外国人人材紹介のほか外国人の生活周りにおける支援業務も行っております。

引っ越しサポートや、定期面談など入職後にも手厚くサポートしております。

内定が決まった求職者に対して、日本の生活編・仕事編についてStepjobから研修動画を提供します。

外国人の定着率は「95% 」(※内定後6ヶ月)なので、外国人採用に不安を感じている方や、外国人を採用しても定着率が低いとお悩みの方は、ぜひご相談ください。Stepjobの採用方法は「人材紹介」「スカウト」「掲載」の3種類あり、企業様に合わせて採用方法を選ぶことができます。