「もう人が集まらない…」「このままでは店を回せない」など、悩んでいる方が多いです。

飲食業界の人手不足問題は、コロナ禍を経てさらに深刻化し、2025年の今、多くの店舗が営業時間の短縮や休業日の増加を余儀なくされています。

なぜ飲食店は人材確保に苦戦し続けるのでしょうか?そして、この危機を乗り越えるための効果的な対策とは?

この記事では、外国人材の活用を含めた具体的な解決策を事例を交えて徹底解説します。

飲食業界における人手不足の現状とデータ

2024年から、飲食業界の人手不足問題はさらに深刻さを増しています。

帝国データバンクの最新調査によると、飲食店の約64%が非正社員(アルバイト・パート)が不足していると回答。

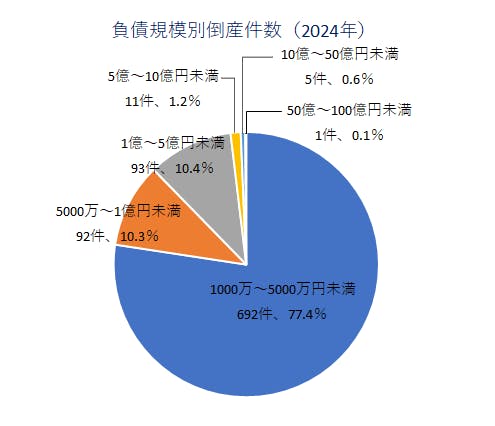

特に注目すべきは、2024年の飲食店の倒産が過去最多となりました。負債1000万円以上の飲食店倒産が894件に達し、前年比16.4%増と過去最多を記録しました。

出典:「飲食店」の倒産動向調査(2024年)| 帝国データバンク

この人手不足の影響は消費者にも如実に表れています。

ある調査では、外食利用者の4割以上が1年前と比較して「人手不足の影響を感じる機会が増えた」と回答。

具体的には「価格の高騰」(49.7%)を最も強く感じており、次いで「料理の提供/配膳時間の遅れ」(29.1%)、「テーブル等の片付けの遅れ」(28.5%)といったサービス低下を実感しています。

出典:飲食店の人手不足に関する調査2025 | 鈴茂器工株式会社

こうした状況は、中小規模の独立系レストランに特に大きな打撃を与えています。

倒産した飲食店は、居酒屋を主体とする「酒場、ビヤホール」や「中華料理店」などがあり、コロナ禍での補助金終了と円安による物価上昇が追い打ちをかけています。

飲食店の売上・利益を直撃する人手不足の経営リスク

飲食店における人手不足は、単なる運営上の課題ではなく、深刻な経営リスクとなっています。

帝国データバンクの調査によれば、飲食業界の人手不足率(非正社員)はサービス業全体で最下位クラスに位置し、必要人材の半分以上を確保できていない企業も珍しくありません。

この人手不足が直接売上を脅かす具体的なリスクとして、まず営業時間の短縮が挙げられます。

ランチとディナーの両方を提供できず、どちらか一方のみに絞る店舗が増加しており、売上機会の大幅な損失につながっています。

また、サービス品質の低下も深刻です。

注文の取り間違いや提供の遅延、客席の片付けが追いつかないなどのオペレーション上の問題が顕在化し、顧客満足度の低下を招いています。リピーター減少やクチコミ評価の悪化は売上に直結する問題です。

さらに人材不足が極端に悪化すると、閉店に追い込まれるケースも増えています。

売上が安定していても必要なスタッフが確保できず、営業自体が成立しなくなるのです。

採用コストの増加や残った従業員への過剰な負担が経営を圧迫し、最終的に事業継続が困難になるという悪循環に陥っています。

飲食業界の人手不足は、経営存続を脅かすリスク要因となっており、必要な人材の確保が困難な状況が続いています。

この人手不足が直接経営を圧迫する具体的なリスクとして、まず営業時間短縮による売上機会の損失が挙げられます。

多くの店舗がランチかディナーのみの営業に切り替えざるを得ず、売上が大幅に減少しています。

また、サービス品質の低下にも繋がってきます。料理提供の遅延や、

客席の清掃が追いつかないといったトラブルから、顧客満足度の低下を招く恐れもあります。

このような状況は口コミ評価の悪化やリピーター減少に直結します。

コロナ禍後の飲食業界で加速する「働き方」の変化

コロナ禍を経て、飲食業界の労働環境と働き方は大きく変化しました。

感染予防のための非接触・非対面サービスの需要が高まり、デジタル化とオートメーション化が急速に進展したのです。

多くの飲食店では、モバイルオーダーやテーブルオーダーシステムの導入が進み、顧客が自身のスマートフォンから注文・決済できる仕組みが普及しました。DX化に対応している店舗では、来店客が自分のスマートフォンから注文できるシステムを導入し、業務効率化と顧客満足度向上を実現しています。

また、業務のデジタル化は人材ニーズにも変化をもたらしています。

飲食店では人件費削減と長期的な人手不足への対応を見据え、セルフレジやキャッシュレス決済などの導入が加速。

これにより、従業員の業務負担が軽減され、より付加価値の高い接客に集中できる環境が整いつつあります。

一方で、求職者の価値観も変化しています。

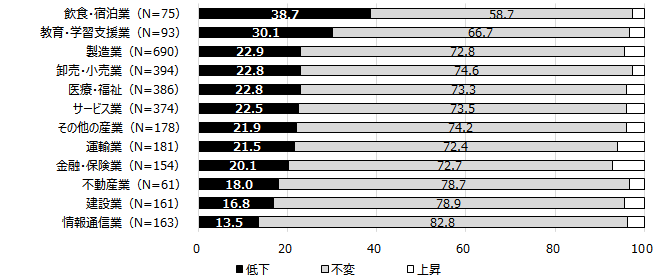

下記図の労働政策研究・研修機構の調査によれば、「ご自身の仕事について」の満足度がどのくらいだったかを回答してもらった結果です。この図では、飲食・宿泊業においては仕事満足度が低下した者が38.7%であり、最も高いことがわかります。そのため、単に人手不足解消を目指すだけでなく、従業員が長く満足して働ける環境づくりが重要になっています。

出典:飲食・宿泊業労働者の職業生活 | 労働政策研究・研修機構

飲食店で人手不足が加速する4つの根本原因

従業員の「離職率の高さ」と採用コストの増大

飲食業界は慢性的な人手不足に悩まされていますが、その大きな原因の一つが「離職率の高さ」です。

厚生労働省の調査によると、宿泊業・飲食サービス業の離職率は、15.6%と最も 高いです。

この高い離職率は、採用コストの著しい増大を招いています。

新たな人材を採用するためには、求人広告費、人材紹介料、研修費用など、一人あたり平均して20〜30万円ものコストがかかります。

さらに、新入社員が即戦力となるまでの生産性低下も隠れたコストと言えるでしょう。

このような状況は「人材不足→残った社員への負担増→さらなる離職→さらなる人材不足」という負のスパイラルを生み出しています。飲食店経営者は、この悪循環を断ち切るため、労働環境の改善や適切な評価制度の構築など、根本的な対策に取り組む必要があります。

長時間労働と低賃金が生み出す「3K職場」のイメージ問題

飲食業界では「3K(きつい・汚い・危険)」というネガティブなイメージが根強く存在しています。

特に長時間労働と低賃金の組み合わせは、若い世代から「避けるべき職場」というレッテルを貼られる大きな要因となっています。

実際、飲食店の多くは深夜や早朝の勤務が必要で、シフト制による不規則な生活リズムを強いられることも少なくありません。

こうした労働環境に対して、賃金水準が他業種と比較して低いことが「割に合わない仕事」という印象を強めています。

さらに近年は「新3K」とも呼ばれる「給与が良い・休暇が取れる・希望が持てる」というイメージも加わり、若年層の就職希望先から外れる傾向が強まっています。特に飲食業界では「どんなに頑張っても将来性が見えない」と感じる若者が多く、他業種への流出が続いています。

このイメージ問題は採用市場において致命的な影響をもたらしています。

求人に対する応募数の減少、採用コストの増加、さらには採用後のミスマッチによる早期離職といった悪循環を生み出しているのです。

飲食店が人手不足を解消するには、この「3K職場」というイメージの払拭が重要になります。

少子高齢化による「労働人口の減少」と求人難

日本の少子高齢化は飲食業界の人手不足に深刻な影響を与えています。

総務省の統計によれば、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少し続けており、2050年には5,275万人(2021年から約29%減)まで落ち込む見込みです。

この人口構造の変化により、労働市場全体で人材の奪い合いが激化しています。

特に飲食業界は若年労働者に大きく依存しているため、その影響をダイレクトに受けています。

この状況は地方ではさらに深刻で、人口流出と高齢化の進行により、労働力の確保が一層困難になっています。

都市部でも労働力供給の全体的な減少により、飲食店経営者は人材確保に頭を悩ませています。

今後も少子高齢化の傾向は続くため、飲食店は労働環境の改善や業務効率化、外国人材の活用など、抜本的な対策が求められています。

従業員の「成長機会の少なさ」とキャリアパスの不明確さ

飲食業界では、従業員の「成長機会の少なさ」とキャリアパスの不明確さが人材確保・定着を阻む大きな要因となっています。

特に中小規模の飲食店では、大手企業のような明確なキャリアステップ(スタッフ→店長代理→店長→エリア長→本部社員)を提示することが難しく、向上心のある従業員は将来像を描けないまま離職してしまいます。

「長く続けても報われにくい」「将来的な昇進や安定が見えない」という印象は、若手人材の獲得においても大きなマイナス要素です。アルバイトから正社員への登用制度があっても、昇進基準や評価制度が曖昧なケースでは、従業員のモチベーションが維持できません。さらに、店長やマネージャーになっても業務量や責任ばかり増え、待遇面での変化が乏しいという現実も、人材の定着を妨げています。

この課題を解決するには、キャリアパスを明文化し、「何を達成すればどの役職に昇進できるか」を明確に示すことが重要です。また、専門職やS級店長などの新たなポジションを設けたり、のれん分け制度を導入するなど、店長以外のキャリアの選択肢を用意することも効果的です。従業員が成長を実感できる研修制度の整備も、長期的な定着率向上につながるでしょう。

人手不足を解消する7つの対策

①労働環境と給与体系の抜本的改善で「選ばれる職場」へ

労働環境と給与体系の抜本的改善は、飲食店が「選ばれる職場」へと生まれ変わるための最重要施策です。

業界全体の人手不足が深刻化する中、従業員が長く働きたいと思える環境づくりが不可欠となっています。

給与水準の見直し

まず取り組むべきは給与水準の見直しです。

同業他社や他業界と比較した上で、能力や成果に応じた報酬体系を導入することで、従業員のモチベーション向上につながります。

同時に、週休2日制や有給休暇取得の奨励など、休日・休暇制度の充実も重要です。

福利厚生

福利厚生面では、住宅手当の導入、育児・介護支援など、従業員の生活を支える制度を拡充することで、安心して働ける環境を整えることは有効な施策です。また、ハラスメント防止対策として相談窓口の設置や定期的な研修実施があるとさらに良いでしょう。

このような改善を積極的に発信し、「働きやすい職場」というイメージを広めることで、採用面でも優位性を獲得できます。

②採用チャネルの多様化と採用ブランディング

飲食店の人手不足解消には、従来の求人媒体に頼るだけでなく、採用チャネルの多様化が不可欠です。

SNSを活用した情報発信は、若年層へのアプローチに効果的で、InstagramやTikTokで店舗の雰囲気や社員の日常を発信することで、求職者の興味を引きつけられます。

また、既存社員の人脈を活用するリファラル採用も有効策です。社員紹介で入社した人材は定着率が高く、紹介者にインセンティブを設けることで制度の活性化が図れます。

採用サイトの充実も重要です。

単なる求人情報だけでなく、店舗の理念やスタッフのインタビュー、キャリアパスなどを分かりやすく伝えることで「この店で働きたい」と思わせる採用ブランディングができます。

これらの取り組みは、採用コスト削減や適性の高い人材確保につながる一方、各チャネルの運用には専門知識や手間がかかりますが、ターゲットとする人材層を明確にし、それに合わせた採用チャネルを選定することが成功の鍵となります。

③DX推進による業務効率化

飲食店の深刻な人手不足を解消するには、AIやITツールなどの活用が効果的です。

POSレジ(販売時点情報管理)やオーダーエントリーシステム、セルフレジなどのデジタル技術を導入することで、少人数でも効率的な店舗運営が可能になります。

実際に成功している事例も多く、すかいらーくホールディングスでは配膳ロボット「BellaBot」を全国2100店舗に導入し、従業員の負担軽減と顧客満足度向上を実現しています。

④従業員の教育・研修制度の強化とキャリアパス提示

飲食店の人材育成を強化するには、体系的な研修制度とキャリアパスの明確化が必要です。

新人研修からOJT、階層別研修まで段階的な教育プログラムを整備しましょう。

また、従業員のキャリア形成を支援する仕組みも重要です。

従業員の自律的なキャリア開発を促進し、社内公募制度や短期職場体験で成長機会を提供する取り組みをするなど、さまざまな方法があります。

⑤定着率向上のための施策

従業員の定着率を高めるには、長く働きたいと思える環境づくりが不可欠です。

定期的な1on1ミーティングを実施することで、スタッフの悩みや要望をタイムリーに把握し、早期解決につなげることができます。

また、社内イベントや社内報を通じたコミュニケーションの活性化は、チームワーク強化に効果的です。

公正で透明性のある評価制度も重要なポイントです。

明確な評価基準を設け、定期的なフィードバックを行うことで、従業員の成長意欲を高められます。

新入社員には経験豊富な先輩がサポートするメンター制度を導入し、業務面だけでなく精神面でのフォローも大切です。

⑥【新たな選択肢】外国人材の活用

国内の労働力確保がますます困難になる現在、飲食店にとって外国人材の活用は単なる人手不足対策を超えた戦略的選択肢となっています。飲食業界の深刻な人手不足を背景に、外国人材を雇用することは、単なる「穴埋め」ではなく、店舗の競争力強化につながる重要な経営判断です。

特に注目すべきは、インバウンド需要の回復に伴う多言語対応力の強化です。外国人材が母国語で接客することで、訪日外国人客の満足度向上とリピート率アップが期待できます。

また、多様な文化背景を持つスタッフが加わることで組織が活性化し、新しい視点やアイデアが生まれるメリットも期待できます。

さらに、若く意欲的な労働力確保という点でも、外国人材は貴重な戦力となります。

日本人採用が難しい時間帯や業務にも柔軟に対応してくれるケースが多いです。外国人材の活用は、飲食店の人手不足解消だけでなく、グローバル化する社会に対応した店舗づくりの第一歩といえるでしょう。

人手不足解決の切り札!「外国人材の活用」徹底解説

外国人材を雇用する「4つのメリット」

外国人材の採用は、飲食店の人手不足解決において強力な選択肢となっています。

まず注目すべきは「若く意欲的な労働力の確保」です。

外国人労働者は20代〜30代が多く、働く意欲も高いため、慢性的な人手不足に悩む飲食業界にとって貴重な戦力となります。

2つ目は、「多言語・多文化対応力の向上」も大きなメリットです。

訪日外国人観光客が増加する中、母国語で接客できる外国人スタッフの存在は、顧客満足度を高め、リピーター獲得にも繋がります。特にインバウンド需要が回復している現在、この強みは売上向上に直結するでしょう。

3つ目は、「社内の活性化と新しい視点の導入」です。

異なる文化背景を持つスタッフが加わることで、職場に新たな価値観が生まれ、日本人スタッフにもいい刺激となります。

新しい料理アイデアの提案など、ビジネス革新の原動力になることも少なくありません。

4つ目は、「助成金や支援制度の活用」も可能です。

外国人採用を支援する様々な助成金や補助金を利用することで、採用コストの削減が期待できます。

実際に、小規模な飲食店でも外国人材の活用で業績を伸ばす事例が増えています。適切な受入体制と教育環境を整えることで、外国人スタッフと共に成長する飲食店が増加しているのです。

知っておくべき注意点と対策

外国人材を飲食店で活用する際には、いくつかの重要な注意点があります。

受け入れ体制について

まず言語・文化の壁を乗り越えるための対策が必要です。

日本語教育支援プログラムを導入したり、異文化理解研修を定期的に実施することで相互理解を深めましょう。

また、業務だけでなく住宅手当などの生活面でもサポートする制度を設けると更に良いです。

次に受け入れ体制の整備も重要です。特に住居サポートは外国人材の定着に大きく影響します。住居の紹介や契約時の保証人対応など、安心して生活できる環境を整えることも大切です。

手続きに関して

外国人を採用する際に、在留資格関連の手続きは複雑なため、専門家への相談が推奨されます。

行政書士や外国人材に特化した人材紹介会社のサポートを受けることで、不法就労などのリスクを回避できます。制度変更も頻繁にあるため、常に最新情報を得ることが大切です。

飲食店で活躍できる外国人材の在留資格とは?

特定技能

飲食店で外国人材を雇用する際に重要なのが、適切な在留資格の理解です。

特に「特定技能1号」は飲食業向けに新設された在留資格で、外食業務全般(調理、接客等)に従事できます。

最長5年の在留期間があり、家族帯同はできませんが、転職の自由があるのが特徴です。

技能実習

外食業については、技能実習制度の対象とはなっていません。

しかし、「医療・福祉施設給食製造職種、医療・福祉施設給食製造の3年間の第2号技能実習まで修了した外国人は、業務で必要となる根幹に関連性がある」ということで、外食業において働くことができます。

アルバイト(留学・家族滞在ビザ)

また、留学生や家族滞在ビザのアルバイトも選択肢のひとつです。

ただし週28時間以内の就労で、留学生に関しては学業に支障がない範囲での雇用となります。

なので、柔軟なシフト対応が難しい点が課題です。

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、専門的な知識や経験を持つ外国人に適用され、エリアマネージャーや店舗のマーケティングなどの雇用に適しています。家族帯同が可能で長期雇用を前提とした場合に検討すべき選択肢です。ただし、特定技能1号が従事する外食業務全般の現場作業をさせることは不可となりますので注意が必要です。

それぞれの資格に応じた雇用条件や手続きを理解し、店舗のニーズに合った外国人材を採用することが重要です。

外国人材の採用と定着を成功させる5つのステップ

外国人材を迎え入れる際は、段階的なプロセスを踏むことで成功確率が高まります。

自店舗のどんな業務を任せたいのか、必要な日本語レベルやスキルはどの程度かを明確にしましょう。

曖昧な採用基準では相性の良い人材を見つけることが難しくなります。

◆Step 2◆

適切な採用ルートを選定します。

海外や日本国内から直接採用する方法もありますが、言語や文化の違いによる障壁を考えると、専門の人材紹介会社を活用するのが効率的です。業界特有のニーズを理解した上でマッチングしてくれます。

◆Step 3◆

選考段階では、文化的背景の違いを考慮した面接を心がけましょう。

オンライン面接も有効ですが、コミュニケーションスタイルの違いに注意が必要です。

◆Step 4◆

採用が決まったら在留資格の申請や住居の手配など、受け入れ準備を進めます。

この段階で専門家のサポートを受けると手続きがスムーズです。

◆Step 5◆

最後に、入社後の教育と定着支援が重要です。

業務に関するOJTだけでなく、日本語教育の機会提供などの導入で、外国人材が安心して長く働ける環境を整えましょう。定期的な面談でキャリア支援を行うことも、モチベーション維持に効果的です。

【事例紹介】外国人材と共に成長する飲食店のリアル

「インカムに対して返事をして対応できるようになっています」と語るのは、株式会社イウォレ京成京成友膳(日本食レストラン)副店長の野村さん。

外国人人材をフルタイムを取り入れる経緯は、「コロナ前は日本人スタッフで求人がまかなえていたので、そのような体制ではありませんでした。ところがコロナで売り上げが激減して従業員を減らし、昨年末にかけてようやく売り上げは戻ってきたのですが、日本人の募集を出しても人員の補充が追い付かず、それがずっと続きました。そこで会社で外国人を応募しようということになりました。」

実際に外国人を採用してみて、「はじめと比べると少しずつ日本語が上達しています。外国人人材に対してのコミュニケーションの不安がなくなるので将来的には増やしていきたいなと思っています。」

まとめ|人手不足は外国人材活用で乗り越えられる!

最初の一歩を踏み出そう

飲食店の人手不足問題は深刻ですが、外国人材の活用によって乗り越えられる可能性があります。

飲食業界は構造的な人手不足に苦しんでいますが、外国人採用は単なる人手不足の解消だけでなく、

多様な視点や語学力をもたらす貴重な戦力となります。

外国人材の採用は、適切な準備とサポート体制があれば決して難しいものではありません。

特定技能など飲食業で活用できる在留資格を理解し、受け入れ環境を整えることで、外国人材との共存共栄が実現できます。

当社Stepjobでは、外国人材の紹介から受け入れ準備、入社後の定着支援まで一貫してサポートしています。

行政手続きのサポートや日本語教育など、初めての外国人採用でも安心してスタートできるよう体制を整えています。

まずは無料相談から始めてみましょう。