永住権の取得条件とは?帰化との違いや、申請方法について解説

永住権と言うと何を想像しますか?

憲法上、日本に国籍のある日本人は生まれながらにして、日本で生活し、自由に学んだり、働いたり、社会保障を受ける権利が発生します。日本国民として生を受けた時から永住権があるようなものです。

一方で、外国人はどうなのか?

外国人が日本で生活をしたり、学校に通ったり、働いたりするためには、必ず「在留資格」が必要となります。有効な在留資格を持っていなかったり、在留期間の有効期限切れの場合、特段の理由や法務大臣が認めない限り「不法滞在」となりえます。

外国人にとっては日本で暮らしていく上で、在留資格は命の次に大切なものかもしれません。

それぞれの在留資格には在留期間がありますが、期間の定めのないものが「永住ビザ(永住権)」です。在留資格の更新が必要なく、日本でずっと居住し、自由に勉強したり、働いたり、家族を持ったりできる。多くの外国人にとっては憧れ的な存在でもあります。

この記事では、そもそもどのような在留資格があるのか?永住権とはどのようなものなのか?

について解説します。

外国人の在留資格いろいろ

(1)29種類の在留資格

まず、在留資格全体について見てみましょう。

在留資格は全部で29種類ありますが、大きく分けると2つです。

①「居住資格」:活動制限の少ない身分または地位に基づく在留資格

②「活動資格」:活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格

①の「居住資格」について

「居住資格」とは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者があります。

永住者は永住権の取得者のことです。

これらを合わせて「身分系の在留資格」と言います。

その人そのものが持っている「身分」に対して与えられる在留資格だからです。

②の「活動資格」について

「活動資格」とは、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動など、日本国内における活動内容に応じて与えられる在留資格です。

主な在留資格(活動資格)の特徴

活動資格名でなんとなく想像が付くものが多いと思いますが、

主な在留資格(活動、資格)の特徴について少し説明します。

【技術・人文知識・国際業務】

まず、「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)は就労系の在留資格として一般的なものです。

日本の労働力不足を支えている「特定技能」「技能実習生」も②の中で就労系の活動資格に含まれます。

【留学】

「留学」は大学や専門学校、日本語学校などへの留学の目的のために与えられる在留資格です。

【介護】

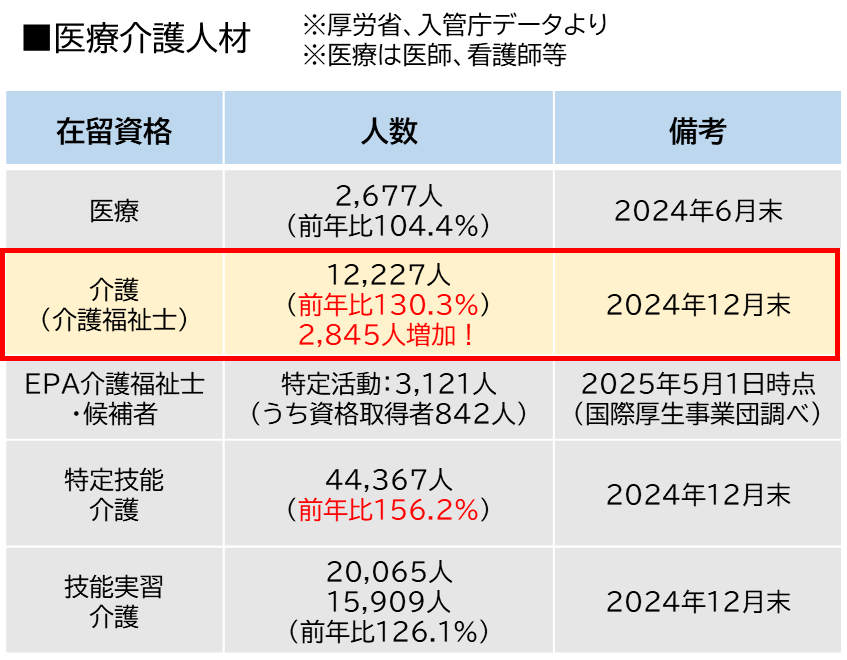

専門的な分野だと、「医療」は医師や看護師などの医療系の国家資格保有者、「介護」は介護福祉士の国家資格保有者。

【興行】

「興行」は外国人が日本で演劇、音楽、スポーツなどの興行活動を行うために使われます。

【文化活動】

「文化活動」は無報酬で学術・芸術上の活動を行うための在留資格(日本文化の研究者など)。

【短期滞在】

「短期滞在」はインバウンドの訪日外国人や家族に会うため、スポーツ競技参加などのため、90日以内の短期間の滞在のみ認められており、日本で報酬を得て働くことはできません。

【家族滞在】

「家族滞在」は在留資格を持つ外国人の配偶者や家族に与えられる付随的な在留資格です。

【特定活動】

「特定活動」は46種類と多岐にわたり複雑ですが、たとえば、二国間協定を結んだ国からのワーキングホリデーがわかりやすい事例です。日本で最長1年間、好きな仕事に就くことができます。以前からサマーリゾート、ウインターリゾートなどのアルバイトが外国人の若者たちに人気です。

ただし、同じ特定活動でも就労できるものとできないものがあるので注意が必要です。

この「活動資格」の中で、「文化活動」「留学」「家族滞在」の在留資格に限り、出入国在留管理庁(入管)から「資格外活動の許可」を受ければ一定範囲内で就労が可能になります。(風俗など風営法が絡む仕事はNG)

在留資格の審査と在留期間

すべての在留資格には出入国在留管理庁(入管)による審査があり、在留資格ごとに申請、取得の要件が決まっていますし、取得後も与えられた在留資格の範囲内での活動を認められます。したがって、どんな仕事でも自由に選べる、いつでもどこでも学べる日本人とは異なります。また、在留資格には原則として在留期間があり、期間内での在留ならびに活動を認められます。

たとえば、一般的にホワイトカラー系の在留資格と言われる「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は通常は3ヶ月、1年、3年、または5年のいずれで在留期間が付与されますが、在留資格に適合した仕事に就けている限り、在留資格を更新し続けることが可能です。家族滞在が可能であり、収入やステイタスの面からも外国人に人気の在留資格ですが、学歴、資格、経験など様々な要件を加味して審査されるため、誰でも取得できるわけではありません。

一方で、現場系業務がメインの「特定技能1号」「技能実習生」。

「特定技能1号」は最長5年間、「技能実習生」は1号+2号で3年間のあと、さらに3号で2年間、合わせて5年間が上限です。

例外的に、特定技能は1号から所定の試験に合格して「特定技能2号」に移行できれば、5年を超えて在留可能となりますが、合格できない場合は原則として5年間で終了となります。

これらの在留資格に対して、永住権を得られる「永住ビザ」には在留期間の期限がありません。

取得後は在留資格に関する審査もなく、職業も自由に選ぶことが可能です。

海外でも同様の制度はあり、アメリカのグリーンカード制度は代表例です。

多くの外国人が「永住権(永住ビザ)」に憧れるということがうなづけます。

永住権とは?

次に、永住権(永住ビザ)についてもう少し詳しく見てみましょう。

永住権(永住ビザ)について

先に説明した通り、永住権(永住ビザ)には在留期間はありません。更新も不要です。

仕事内容に関する制限もありません。いつどこで働くかも自由です。

大学や専門学校で学ぶことにも制限はありません。永住権(永住ビザ)を持つ外国人は「永住者」と呼ばれ、「日本国籍ではない」と言う点以外は日本人とほぼ同じように活動できます。

一方で、万能のように思える永住者にも制限はあります。

日本国民ではない(日本国籍が無い)ことから、

・犯罪やその他法令違反などを犯した合、入管の審査により取り消しされる可能性があります

・あくまで外国人の扱いなので、法律や社会保障面では必ずしも日本人と同等、同条件ではありません

・憲法の定めにより、日本国民(日本国籍保有者)のみに与えられる「参政権」はありません(一部の地方自治体において住民投票権が与えられた事例はあり、地方議会等で法律によって永住者等に投票権を付与できる余地はあります)

などの制限はあるものの、元の国籍を維持したまま日本で永住できるのは大きなメリットがあるでしょう。

帰化との違い

よく勘違いされやすいのが「帰化」です。

元の国籍を残したままの永住と異なり、国籍を日本に変えるということです。

わかりやすい事例だと、ブラジル人のサッカー選手で日本に帰化された方がいましたね。

国籍変更する分、帰化申請は永住権申請よりも審査は厳しめとされています。

日本は二重国籍を認めていないので、元の国籍を失います。

いったん手放した国籍を回復するのはかなりハードルが高いと言われます。

日本で骨をうずめるぐらいの覚悟が必要でしょう。

一方で、永住者にはない参政権が与えられます。

日本政府の永住権への対応と近年の取得状況

日本は島国かつ単一民族国家の歴史もあり、基本的に移民・難民の受け入れには消極的です。

永住者についても同様で、枠があると言われ、審査も厳しめです。

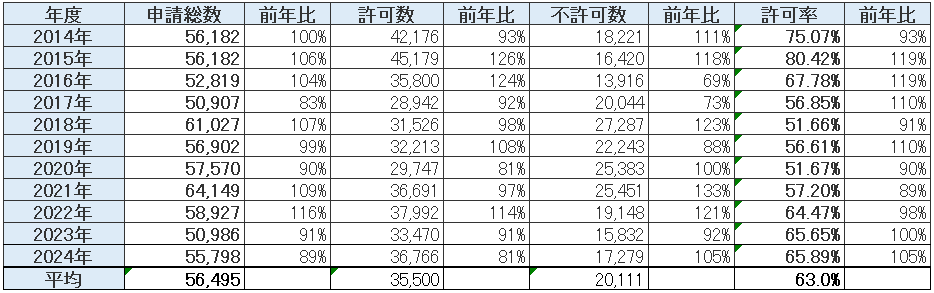

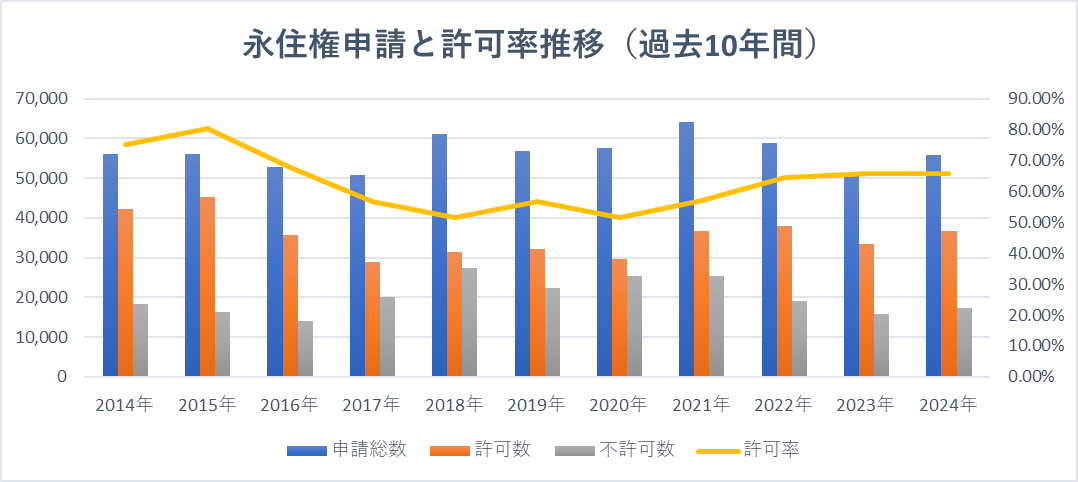

過去10年間の平均許可率は63.0%。

2017年からいったん下がり、コロナ明けから少し上がっていますがそれでも65%前後です。

出典:出入国在留管理庁の公表データをもとに集計

出典:出入国在留管理庁の公表データをもとに作成

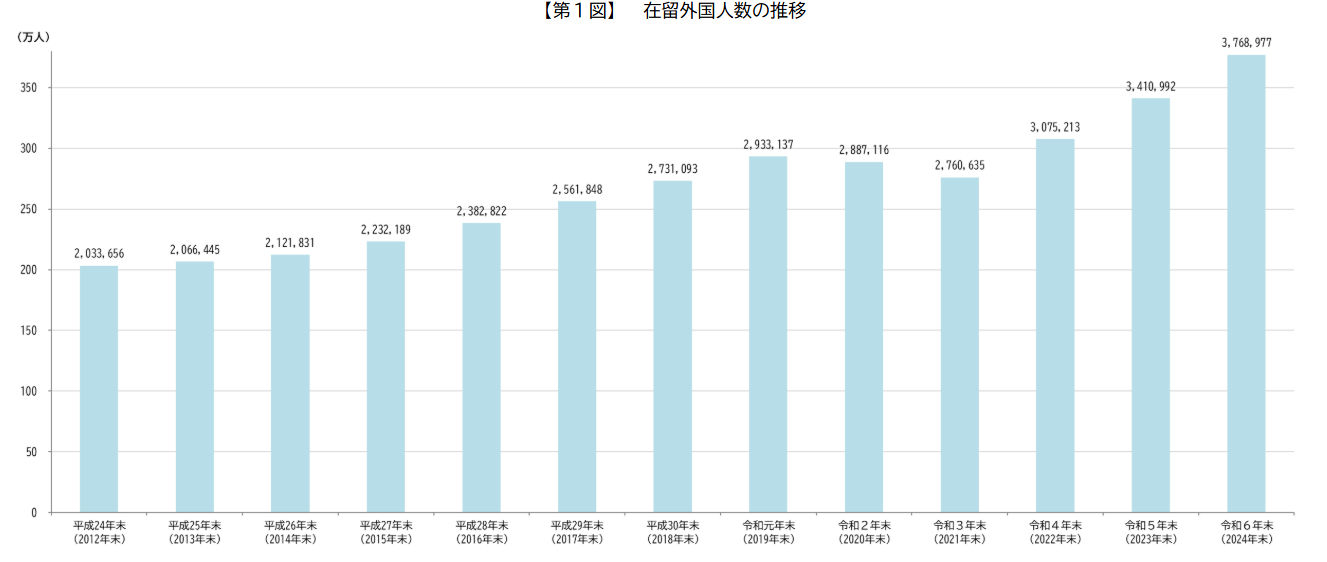

続いて、外国人在留者数の推移も見てみましょう。

2024年末の在留外国人数は376万8,977人(前年末比35万7,985人、10.5%増)で、過去最高を更新。

コロナ禍の影響で2020年、2021年はいったん落ち込みましたが、本格的な入国再開の2022年以降、外国人は毎年20~30万人以上のペースで増加中です。

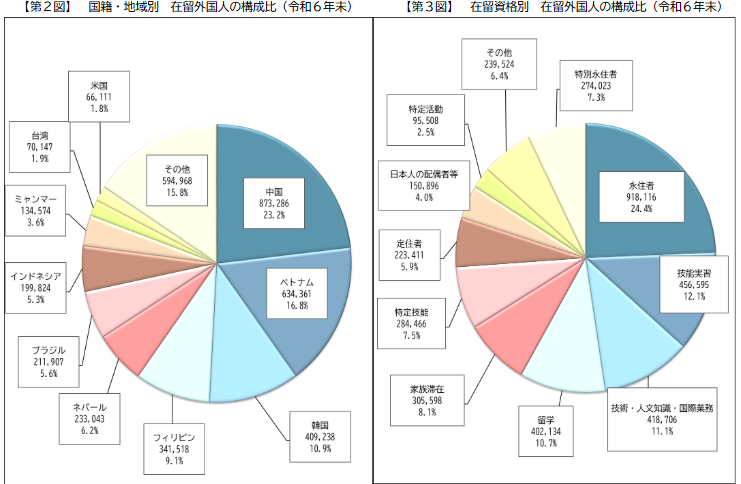

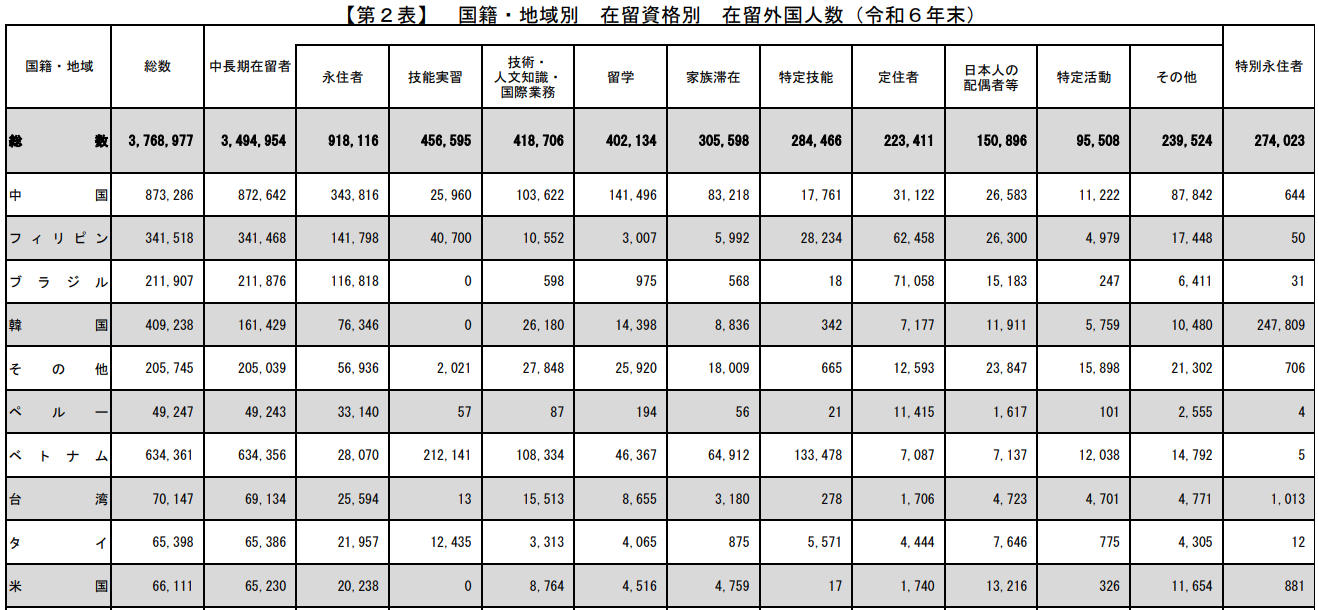

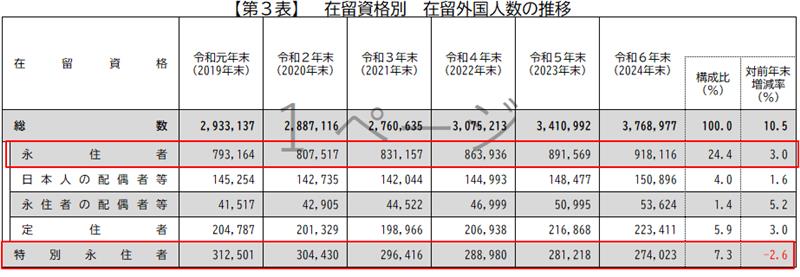

また、在留資格別では、「永住者」は918,116人で全体の24.4%を占めています。

外国人の4人に1人は永住者ということになります。

永住者の多くは中国人、韓国人やフィリピン人、ブラジル人で全体の74%を占めます。

上位10カ国のその他の国ではベトナムが28,070人、タイが21,957人止まりです。

2019年~2024年の推移を見ると、外国人全体で前年比で大幅に伸びているのに対して、

永住者も増えていますが、伸び率は2024年でも3%と低めです。

一般の永住者に対して「特別永住者」とは、戦争や日本の植民地政策などにより特別に日本の永住権を取得した方々ですが、時代の流れとともに減少傾向にあるのが分かります、在留カードの代わりに特別永住者証明書が交付されます。

また、「定住者」とは日本に定住する外国人を対象とした在留資格で、日系ブラジル人、日系ペルー人、日系フィリピン人など日系外国人は「定住者」の在留資格を取得できます。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と合わせて身分系の在留資格となります。

仕事に対する制限が無いのが共通の特徴です。

以上の統計データからも、日本は技能実習生や特定技能などの短期的な労働力の受け入れには積極的ながら、新規の永住権取得者は年間35,000人程度とかなり絞られていることがわかります。

永住権の取得方法

三つの大前提と申請条件

まず、永住権取得のためには三つの大前提があります。

- ①素行要件 :素行が善良であること

②独立成形要件:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

③国益適合要件:永住が日本国の利益になると認められること

①の素行要件に関して、外国人に対しては軽犯罪でも重く見られますし、

各党が外国人の規制強化や税金、社会保険料の徴収の厳格化を叫ぶ中で、このあたりの審査基準はより厳しくなる可能性があります。

また、永住許可申請の条件として、

①10年以上日本に在留し、就労資格・居住資格で5年以上在留していることが必要

②明文化されていませんが、年収300万円以上が目安とされ、扶養家族が増えるごとにプラスで50~70万円の収入が必要とされますが、実際には申請後に他の要素と合わせて評価されます。

永住許可申請の条件①については、

10年以上日本に在留している条件に、たとえば「留学」「技能実習」「特定技能」も含まれます。技能実習、特定技能については2024年11月に明文化がされました。一方で、就労資格には技能実習、特定技能1号は含まれないので注意が必要です。

たとえば、

・特定技能介護で5年間+介護福祉士の資格取得で5年以上就労→在留10年、就労5年以上

・特定技能(介護以外)で5年間+特定技能2号へ移行し5年以上就労→在留10年、就労5年以上

でそれぞれ申請要件を満たします。逆に、

・技能実習生2号で3年+特定技能1号で5年+特定技能2号で2年→在留10年、就労2年

- は就労期間が5年未満なので申請条件を満たしません。さらに就労期間を積む必要があります。

なお、永住許可申請の条件①に関して、10年間の在留がなくても永住権を申請できる特例があります。

日本人・永住者及び特別永住者の配偶者と実子、定住者で5年以上継続して在留、難民認定後5年以上継続して在留、外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で5年以上在留など、のケースです。

永住許可申請の方法

①現在持っている在留資格から永住者の在留資格へと変更する場合

②出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人の場合

現状は①の場合が多いですが、永住者が増えるにつれ、②も増えていくでしょう。

申請先

①申請人本人が居住する地域を管轄している、地方出入国在留管理官署

②外国人在留総合インフォメーションセンター

審査期間

4ヵ月~6ヵ月程度だが、それ以上時間が掛かるケースもあり

本人以外で申請できる人

(1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの

ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

ウ 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体

エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

在留資格「永住者」申請の必要書類例(変更前の在留資格によって異なる)

① 申請書

② 写真(1葉。写真の裏面に氏名を記入し、申請書に添付して提出)

③ 16歳未満の方は写真の提出は不要

④ 立証資料(元の在留資格によって異なる。詳細は法務省のホームページをご覧ください。)

⑤ 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示

⑥ 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限る)

⑦ 旅券又は在留資格証明書を提示

⑧ 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

⑨ 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

ルールが変わる場合があるので、詳細は法務省のHPで最新情報をご覧ください。

永住許可申請 | 出入国在留管理庁(法務省)

永住権の申請を個人でやるのは難しいことと、許可率が60%台で不許可になる可能性も考慮し、行政書士などの専門家に相談も検討した方が良いでしょう。

まとめ

永住権のこれから

過去10年間のデータで確認した通り、日本は永住権の許可率は63%程度です。

高いように見えますが、3人に1人は不許可になる事実を考えるとなかなか厳しいと言えます。

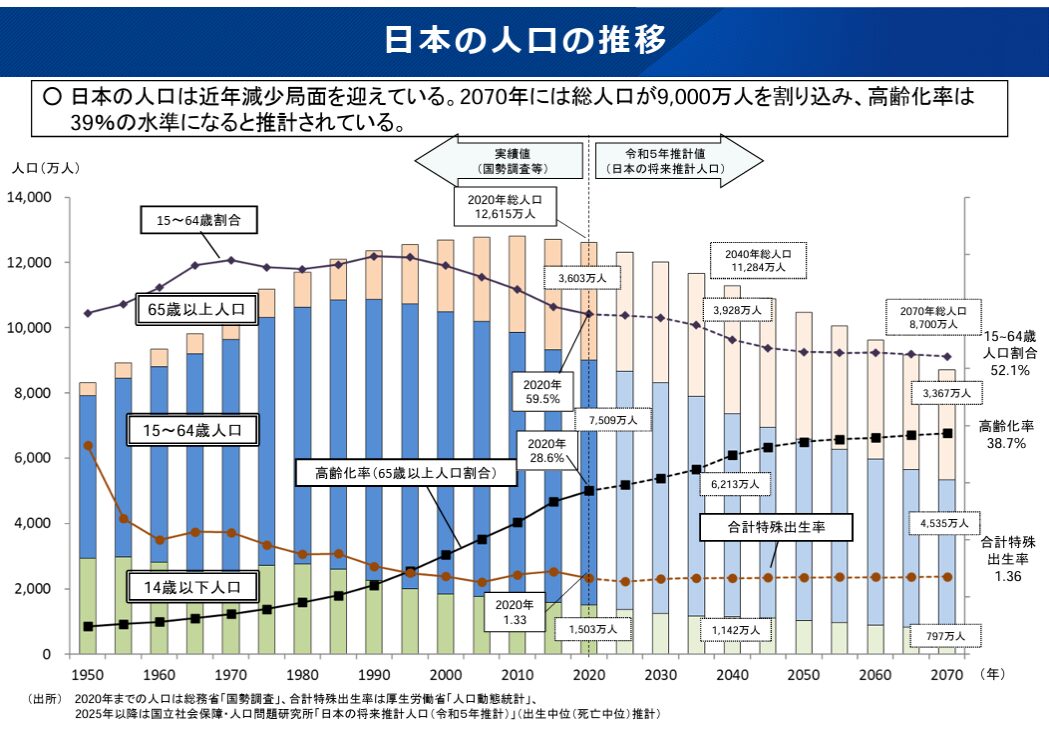

ただ、日本は少子高齢化により若年層の人口減少、労働力不足が加速しています。

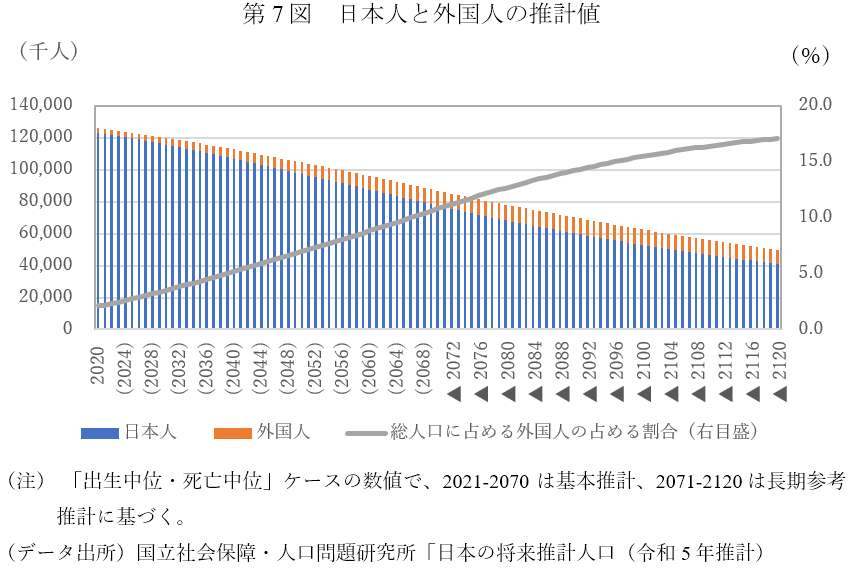

政府推計によると2070年には総人口が9,000万人を割り込み、1950~60年代の高度経済成長期の人口に逆戻りする一方で、高齢化率は39%の水準になるとされています。人口は同じでも人口構成が全く異なる高齢化社会になるのです。人口が国力につながることを考えると、このままでは日本は少数の若年層が多くの高齢者を支えつつ、国として縮小するばかりです。

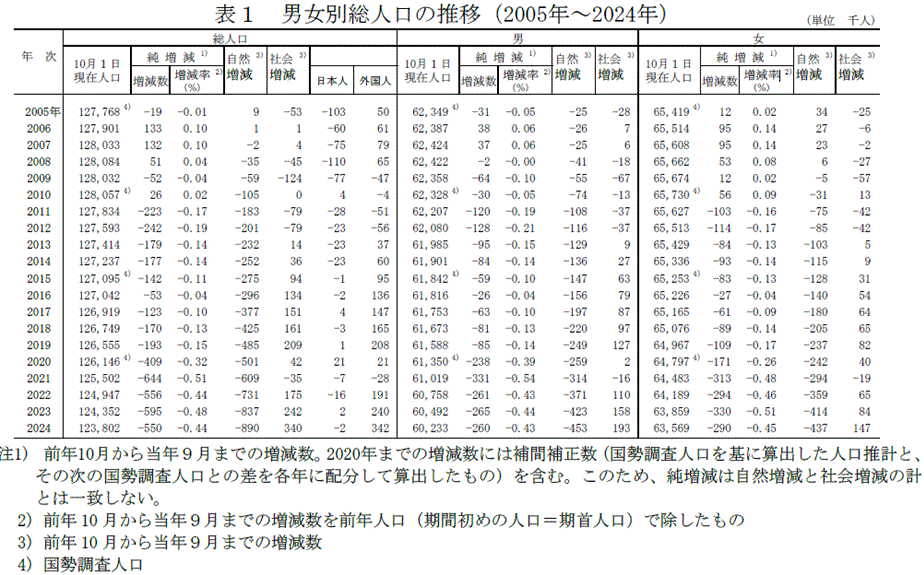

また、直近でも2024年10月時点で総人口は1億2380万2千人で、前年に比べ55万人(-0.44%)の減少となり、14年連続で減少しています。

自然増減は89万人の減少で、18年連続の自然減少となり、減少幅は拡大しています。コロナ後は外国人が毎年20~30万人規模で増えているにもかかわらずです。

さらに、2024年に政府が公表した人口統計予測において、2070年には外国人比率は人口の1割程度に達するとしていましたが、この計算の根拠は毎年16万人程度の外国人の増加でした。

ところが、昨年度は30万人以上増えています。2022~2024年の3年間の平均は25.7万人です。これにより、外国人比率1割はもっと早まるのではないかと予測されています。このままのペースで増え続ければ、現在約380万人の外国人が、15年後の2040年には800万人程度(全人口の6%程度?)、25年後の2050年には1000万人を超える可能性もあると思われます。10人に1人の外国人、ようやく欧米先進国並みになります。

現在は技能実習生や特定技能などの期間雇用的な労働力に頼っていますが、今後の若年層の減少も考えると、人手不足はいま以上にさまざまな分野において深刻になっていくでしょうし、インバウンド観光客も含めて外国人が増えるほど、多言語対応も求められます。

そうした今後の展開も踏まえると、より長く日本で安定して貢献してもらえる永住者は貴重な存在になっていくと思われます。

たとえば、当社も得意としている介護分野。

2017年に在留資格「介護」が新設され、これまで多くの外国人介護福祉士(国家資格保有者)が介護現場で活躍するようになりました。

そろそろ在留10年、就労5年の永住権の申請基準を満たす外国人介護福祉士も増えてくることでしょう。国家資格で安定した仕事を得て、日本でずっと活躍、寄与できるのであれば、国籍や人種も関係ありません。

永住権が外国人のモチベーションアップ、キャリアアップにつながる

外国人のメリット

永住権取得のためには三つの大前提を今一度確認しましょう。

- ①素行要件 :素行が善良であること

②独立成形要件:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

③国益適合要件:永住が日本国の利益になると認められること

①素行要件に関しては、

「外国人対策」が話題になることがありますが、実際に税金や社会保険料の未納が少なくない(特に留学生)側面があります。在留資格の申請・更新時に税金や社会保険料の納付状況のCheckを厳しくする方向で政府も動いています。日本で学んだり、収入を得ている以上、タダ乗り(フリーライド)はダメということかと思います。

また、②独立成形要件の独り立ちできる経済力と、

それを獲得できるための技能も必要なのは言うまでもありません。日本で永住者として活動する以上、高い日本語力や専門的な知識、経験、資格などが必要だからです。

最後に③国益適合要件に関して、

外国人が日本で長く在留し、仕事を得続けるためには、「日本に貢献できる」ことが求められます。日本人が逆に欧米に移住する際にも貢献度を審査されるのと同じく、誰でも良いというわけではありません。

日本に在留する外国人も、日本でしっかりと学び、仕事で着実に実績を残し、資格を取ってキャリアアップするなど努力していけば、企業から日本人を上回る処遇を受けることも可能ですし、永住者として地域社会にも認められる存在にもなるでしょう。外国人が自身の努力の結果として得られるのが永住権です。また、受け入れ国である日本としても、そうした外国人を支援することが国益につながることを十分に考慮する必要があると思われます。

たとえば、先に介護福祉士の事例で説明した通り、深刻な介護人材不足を外国人がカバーしてくれています。努力して国家資格を得て、介護の現場でも貢献している外国人には、できる限り永住権獲得のチャンスを与えてあげて欲しいと考えてるのも自然な流れかもしれません。

外国人が永住権を取得すると、在留期間が無期限となり、職業選択の自由が広がります。更新手続きが不要になり、生活の安定や社会的信用の向上にも繋がり、住宅ローンなどの審査で有利になるほか、家族の在留にも良い影響があります。

企業側のメリット

企業側も同様に、企業ならびに消費者の利益につながることを意識すべきでしょう。

永住者はビザの更新の必要がなく、身分も安定しているので雇用しやすいです。

日本人と同じ感覚で雇用できますし、終身雇用も可能なので、日本人と同じキャリアパスやキャリアアップのルートに乗せてモチベーションを上げさせることもできます。

職場のリーダーや管理職候補としての活躍が期待できます。意欲と能力のある外国人の活躍は顧客、消費者からも歓迎され、企業評価にもプラスになるでしょう。

また、今後は外国人の増加につれて多言語対応も必要になっていきますし、外国人向けサービスを提供する企業も増えるでしょう。そのような場面で日本での在留経験、就労経験の豊富な永住者の活躍の場は確実に増えると思われます。技能実習生や特定技能などの期間雇用的な外国人人材の通訳や指導役としても期待できます。永住権申請を目指している外国人スタッフがいたら、ぜひ励まし、サポートをしてあげてください。永住権取得に当たっては本人が申請しますので、企業側で費用や手続き上のサポートは特に不要です。

当社で信頼と実績のある行政書士事務所もご紹介できますのでご相談ください。

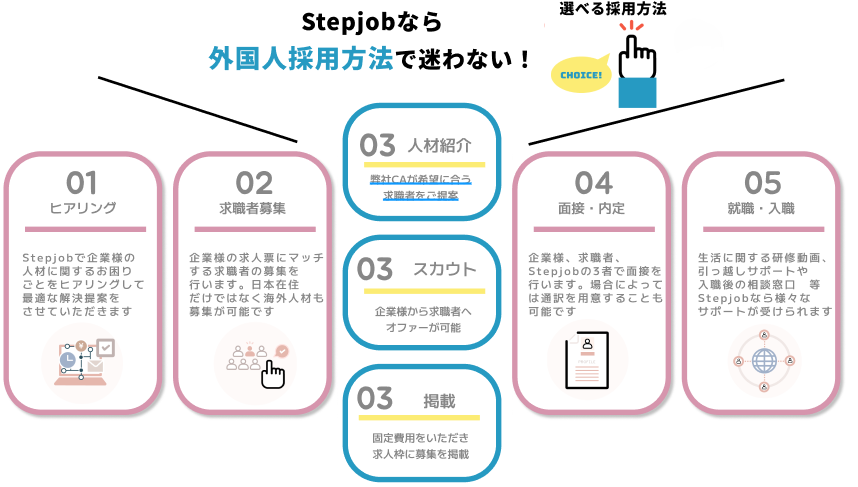

Stepjobについて

Stepjobは、外国人人材紹介のほか外国人の生活周りにおける支援業務も行っております。

引っ越しサポートや、定期面談など入職後にも手厚くサポートしております。

内定が決まった求職者に対して、日本の生活編・仕事編についてStepjobから研修動画を提供します。

外国人の定着率は「95% 」(※内定後6ヶ月)なので、外国人採用に不安を感じている方や、外国人を採用しても定着率が低いとお悩みの方は、ぜひご相談ください。Stepjobの採用方法は「人材紹介」「スカウト」「掲載」の3種類あり、企業様に合わせて採用方法を選ぶことができます。