「特定技能」とは、国内においてさまざまな業界で深刻化する人手不足問題の解消を目的に作られた、在留資格制度の一つです。

この記事では、特定技能「介護」の概要や外国人材に任せられる業務、「介護」を取得するために満たすべき要件や外国人材を雇用する流れについて解説します。

特定技能「介護」とは?

特定技能「介護」は、介護分野において深刻化する人手不足を解消するため、2019年に施行されました。特定技能には1号と2号がありますが、介護分野には2号はなく1号のみです。長く日本で働きたい場合、特定技能1号の次は介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」の取得を目指します。

対象となる外国人は、介護技能評価試験と介護日本語試験・特定技能の日本語試験の2つの日本語試験に合格した上で入国し、介護事業所で最大5年間受け入れることができます。5年後は帰国となりますが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。

人手不足に悩まれている方は、解決策について詳しく解説していますのでご覧ください。

介護業界の人手不足の解決策とは?解消方法と成功事例を解説

適切な雇用形態

特定技能の雇用形態は、「直接雇用」に限られています。派遣等の雇用形態は認められませんので、注意が必要です。また、労働条件についても、報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上でなくてはいけません。

任せられると任せられない業務

特定技能「介護」は、対応可能な業務が幅広く、制限が少ないことが特徴です。

具体的には、訪問系サービスを除いた、身体介護と付随する支援業務全般を行うことができます。また、1人で夜勤が可能なため、日本人と同じような勤務形態で働いてもらうことができます。例えば技能実習の場合は、2年目以降で技能実習生以外の介護職員と複数体制であれば可能です。訪問系サービスには従事できないですが、それ以外の業務に制限がないことは大きなメリットです。

受け入れ人数の上限

事業所で受け入れることができる特定技能1号の外国人は介護業に関しては建設業と同様に制限があり、事業所単位で、日本人などの常勤介護職員(雇用保険被保険者)の総数を上限とされています。つまり特定技能外国人だけの事業所を作ることはできないということです。

「日本など」に外国人が含まれる場合は以下3つです。

特定技能「介護」1号の在留資格を取得するための要件

外国籍の方が特定技能「介護」の1号を取得するための申請要件について解説します。

特定技能「介護」を取得する方法は、4つの方法があります。

①介護技能と日本語能力試験に合格

介護分野の特定技能1号試験に合格することで、特定技能「介護」の在留資格を取得することが可能です。

取得方法は、「介護分野の技術試験への合格」と、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)」に合格することに加え、「介護日本語評価試験」に合格することが必要となります。

②「EPA介護福祉士候補者」として在留期間満了(4年間)

EPA介護福祉士候補生として4年間の就労、研修を適切に満了することで特定技能「介護」の在留資格を取得することが可能です。

EPA介護福士候補生とはEPA(経済連携協定)に基づき、日本の介護福祉士の資格を取得することを目的とした介護技能の研修を受けながら就労する在留資格になります。

介護福祉士養成課程において、介護分野における一定の専門性と技術、知識を持っていることや、日本語能力をすでに備えているとみなされるため、介護福祉士養成課程を修了している場合は、試験合格の必要はありません。

③介護福祉士養成施設を修了

介護福祉士養成課程を修了していることで、試験を受けることなく特定技能「介護」の在留資格を得ることが可能です。

介護福祉士養成施設へ留学するには、日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語の学習が必要になります。

また、入学後の2年以上の養成課程で450時間以上の介護実習のカリキュラムを修了していることから、特定技能「介護」に求められる技能水準、日本語レベルを有するものと評価され試験が免除されます。

現状2027年3月までに介護福祉士養成施設を卒業する方は、介護福祉士国家試験の経過措置があり養成施設を卒業すれば介護福祉士の資格が取得でき、在留資格「介護」になることができますが、経過措置終了後も少なくとも特定技能「介護」で日本で就労することが可能になると言えます。

④「技能実習2号」を良好に終了(技能実習からの移行)

介護の技能実習2号から特定技能「介護」への移行は、下記2つの条件を満たすことで可能です。

- ・技能実習2号を良好に修了していること

- ・技能実習の職種

- ・作業と特定技能1号の業務に関連が認められること

以前は技能実習には介護分野はありませんでしたが2017年に創設されてから、5年が経過したことから移行者も出現してきました。

特定技能「介護」以外の受け入れ制度

外国人を介護職員として雇用したい場合、特定技能「介護」の他にも3つの在留資格が存在します。それぞれの在留資格の特徴について解説します。

EPA

EPAはインドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から、介護福祉士取得を目的として来日する外国人のことです。入国してから 4 年目に介護福祉士の国家試験を受験し、合格すれば 在留期間を更新しながら永続的に働くことができます。不合格の場合は前述の通り特定技能「介護」に変更が可能です

在留資格「介護」

在留資格「介護」は、介護福祉士養成学校を卒業するか、「介護福祉士」の国家試験に合格することが条件の在留資格です。在留期間の上限は設定されておらず、3カ月・1年・3年・5年と更新を行う限り、永続的に日本で働けることが最大のメリットです。業務の制限もありませんので、訪問系サービスに従事させることもできます。ただし、日本の介護福祉士資格を取得している外国籍の方を見つけなければならないため、採用のハードルが高くなります。

技能実習

技能実習「介護」は、日本から相手国への技能移転(国際貢献)を目的にしている制度です。学歴・資格などの要件は基本的にありません。1年目は「技能実習1号」、2〜3年目は「技能実習2号」、4〜5年目は「技能実習3号」となっており、合計で最長5年の滞在が可能ですが、訪問系サービスはできません。

技能実習「介護」の外国人は、母数が増えてきており、一番採用しやすい在留資格です。

ただし、育成する必要があるので介護の業務がスムーズにできるようになるまでに時間がかかります。

4つの在留資格について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

【2024年版】外国人の介護人材を採用できる「4つの在留資格」を徹底比較

特定技能「介護」の資格を持つ外国人材の受け入れ要件

特定技能「介護」の外国人を雇用するために、施設や事業所側が満たすべき条件があります。

- ・特定技能協議会に参加しなければならない

- ・受け入れる事業所が、介護等の業務を行うこと(訪問介護は不可)

- ・従事させる業務は、身体介護(利用者の入浴や排せつ、食事、衣服の着脱における補助、移動時の介助など)や、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など)であり、訪問介護を提供する業務を含まない

- ・受け入れ人数は事業所単位で、日本人などの常勤介護職員(雇用保険被保険者)の総数を超えない数までとする

介護分野の協議会は、2024年6月より特定技能1号外国人を初めて雇用する前に加入しなければいけません。すでに加入している場合は追加で加入する必要はありません。ただし、すでに加入している場合でも、入職者ごとに外国人情報の登録をしなければいけませんので注意が必要です。

特定技能「介護」の外国人を雇用する場合は、入管へ企業の情報などと併せて在留資格申請を行いますが、上記を満たしていない場合は在留資格申請が不許可となってしまうので注意しましょう。

出典:「介護分野における特定技能協議会」手続きの流れ

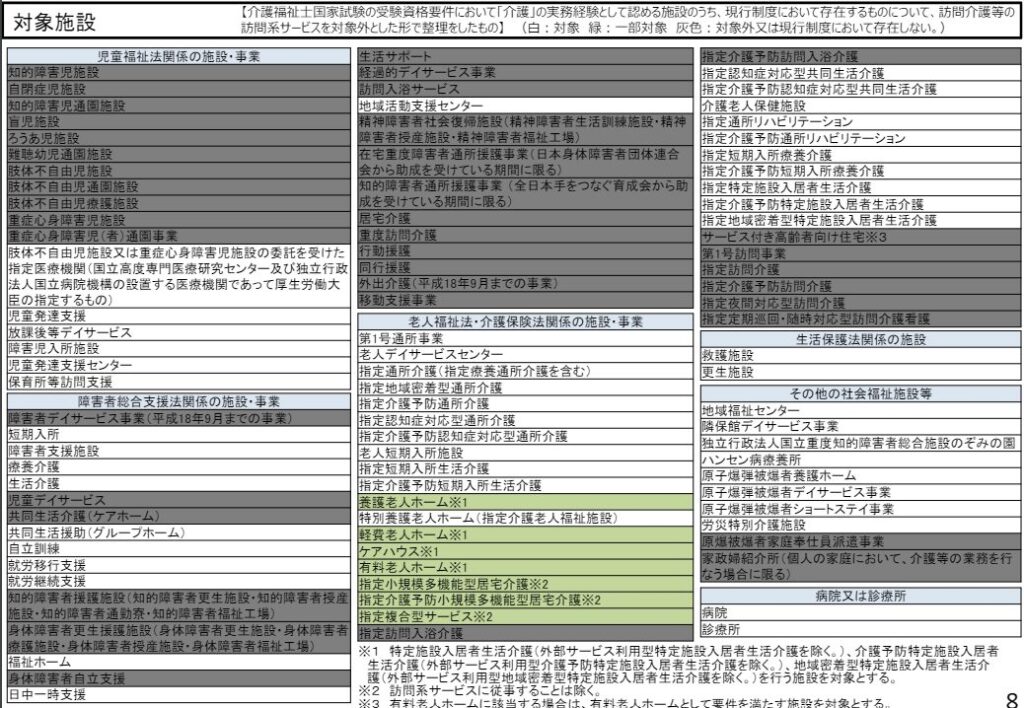

対象施設の詳細は以下の通りです。

特定技能「介護」を持つ人材を採用するための手続きと受け入れの流れ

海外在住と国内在住外国人の採用で、2つパターンがあります。

ここでは、それぞれの特定技能「介護」の受け入れ企業で必要な手続きと受け入れの流れを解説します。

海外在住の外国人を採用する場合

海外在住の外国人を受け入れる場合、就労までの流れは以下のようになります。

- 1.国外で行われる試験に合格(技能水準・日本語能力)

- 2.求人募集に直接申し込みもしくは事業者による求職の斡旋

- 3.受け入れ機関との雇用契約の締結

- 4.支援計画を策定

- 5.在留資格認定証明書の交付申請

- 6.在留資格認定証明書の交付

- 7.ビザ申請

- 8.ビザ発給

- 9.入国

- 10.受け入れ機関(企業)での就労開始

詳しい手続きの流れが知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

特定技能、海外在住の人材を採用するには?

国内在住の外国人を採用する場合

国内在住の外国人を受け入れる場合、就労までの流れは以下のようになります。

- 1.試験に合格(技能水準・日本語能力)

- 2.求人募集に直接申し込み・ハローワークなどの事業者による求職のあっせん

- 3.受け入れ機関との雇用契約の締結

- 4.支援計画を策定

- 5.在留資格変更許可申請

- 6.在留資格変更許可

- 7.受け入れ機関での就労開始

※技能実習2号を修了した外国人は、技能・日本語試験共に免除となります。

詳しい手続きの流れが知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

日本国内に在留している外国人の受け入れの流れ

特定技能「介護」の外国人材を採用する時に必要な費用

特定技能「介護」の外国人を雇用する際には、以下の3つの費用がかかります。

①採用費用

特定技能「介護」の外国人を「採用」する際に発生する費用です。採用費用の内訳として、人材紹介会社を利用する際の「紹介手数料」がかかります。紹介手数料は10〜30万円が相場です。

また、現地の送り出し機関に支払う費用などもあります。特定技能の採用時、送り出し機関が必要かどうかは国によって異なります。必ず通さないといけない国はフィリピン、カンボジア、ベトナム、ミャンマーです。

②登録機関やビザ取得にかかる費用

採用人材が決まったら施設側は、内定者が来日する際の「義務的支援」を行う必要があります。「義務的支援」を自社ですべて行うのは負担が大きいため、多くの場合は「登録支援機関」に依頼します。登録支援機関に業務を委託した場合、内定者1人あたり毎月2〜4万円の費用が発生します。

③外国人本人に必要な費用

本人に関連する必要な費用として、以下のものが例として挙げられます。

- ・渡航費用

- ・住居の準備費用

- ・給与や福利厚生

内定者が渡航する際の渡航費用(法律上は本人負担でも問題はない)で、国や航空会社によって異なりますが、10万円程度がかかります。また、事業所側で住居確保をする・賃貸物件を借りる場合は、諸々の初期費用が発生します。内定者本人が働き始めたら、給与や福利厚生も準備が必要です。

まとめ

特定技能「介護」の採用や雇用にはさまざまな費用がかかりますが、介護や日本語について学んできた人材がほとんどなので戦力がある人材といえます。最初はある程度のコストが必要ですが、特定技能から在留資格「介護」に切り替えれば勤務期間に制限がなくなるなど、施設の方にとってプラスとなるはずです。

Stepjobなら、外国人人材紹介10年以上の実績、医療介護では1,100人以上の採用実績がありますので、介護業界で人手不足にお困りの方はぜひご相談ください。