全国の建設現場で「人がいない」という悲鳴が聞こえています。

国土交通省の最新データによれば、建設業就業者数は1997年のピーク時から約3割減少。

一方で、国土強靭化計画や災害復興など建設需要は高まる一方です。

工期の遅延、受注辞退、コスト上昇…人手不足がもたらす影響は日に日に深刻化しています。

特に型枠大工や鉄筋工の不足は深刻で、人材確保に頭を悩ませている会社が多数あると伺います。

本記事では、建設業界の人手不足の実態を最新データから紐解き、中小企業でも実践できる具体的な対策をご紹介します。

建設業の人手不足の現状

日本の建設業界は、深刻な人材不足という課題に直面しています。

就業者数の減少と高齢化の進行により、現場では技術継承の断絶や工期の遅延が現実のものとなりつつあります。

特に若年層の参入が少ない現状は、業界の持続的な発展に大きな影を落としています。

このような状況をより具体的に理解するために、次のセクションでは建設業の求人倍率や従事者数の推移について、国土交通省のデータをもとに詳しく見ていきます。

建設業の求人倍率と従事者数の推移

国土交通省のデータによると、建設業界は深刻な労働力危機に直面しています。

平成9年のピーク時に685万人だった就業者数が、令和4年には479万人まで減少し、約30%の大幅な落ち込みを記録しました。

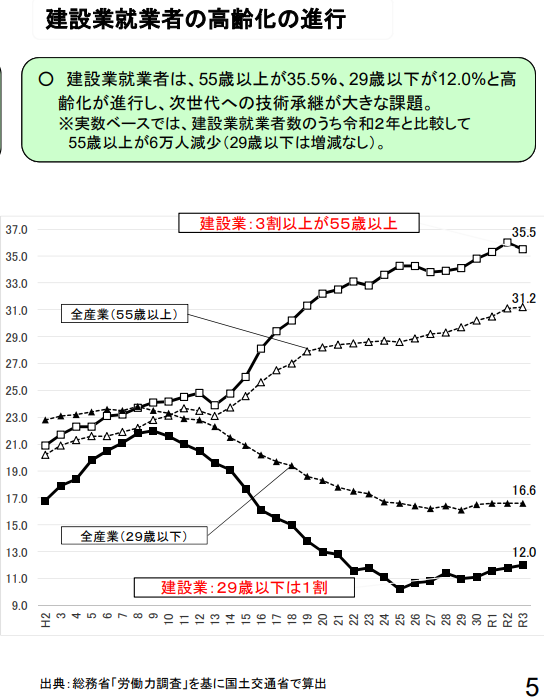

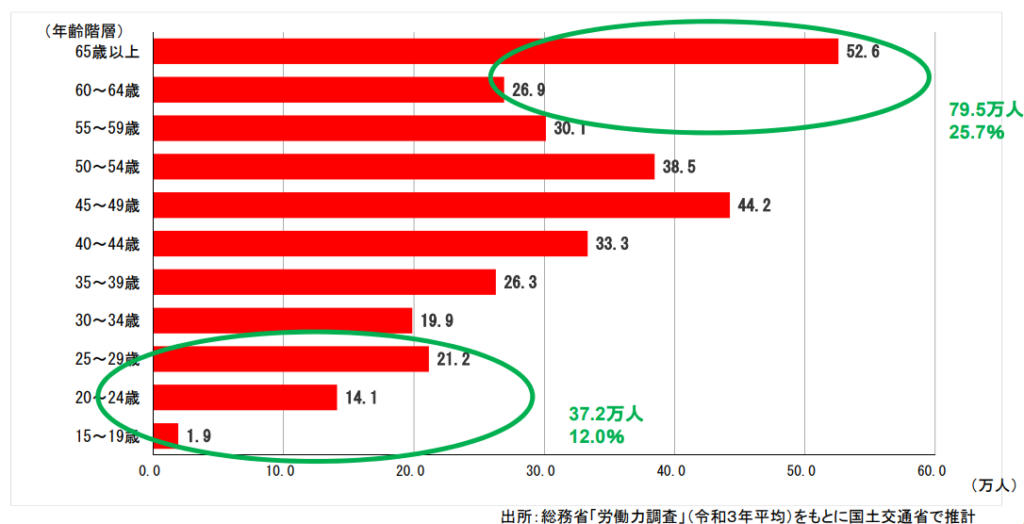

年齢構成の偏りも深刻化しています。

55歳以上が35.9%を占める一方、29歳以下はわずか11.7%という極端な高齢化が進行中です。

10年後には4分の1を占める60歳以上の技能者が大量退職する見込みで、技術継承の断絶が懸念されています。

この建設業 の人手不足により、約60%の企業が工期延長や受注制限を余儀なくされていると言われています。

この状況は、業界全体の発展を妨げる根本的な課題となっており、早急な対策が求められています。

地域別・職種別の人手不足状況

職種別に見ると、型枠大工や鉄筋工などの専門技能職において、特に深刻な人材不足が顕著です。

これらの職種は高度な技術と豊富な経験が必要とされるため、新たな人材の参入が難しく、代替要員の確保も困難な状況です。

また、地域による格差も大きな問題です。

都市部では再開発や大型プロジェクトの増加により労働力の需要が高まっている一方、地方では若年層の都市部への流出が進み、慢性的な人材不足に陥っています。特に地方の中小建設企業では、都市部と比べて賃金水準が低いため、優秀な技能者の確保がさらに難しくなっています。

建設業の人手不足の原因と背景

建設業界における人手不足は、単なる一時的な現象ではなく、複数の構造的な要因が絡み合った深刻な課題です。

高齢化の進行と若手入職者の減少、3Kイメージによる敬遠、長時間労働や休日の少なさ、そして賃金・処遇の格差など、業界全体が抱える根本的な問題が人材確保を困難にしています。

これらの背景を理解することで、なぜ人手不足がここまで深刻化しているのかが見えてきます。

具体的な職種や地域ごとの人手不足の状況について詳しく見ていきましょう。

高齢化と若手入職者の減少

建設業界では深刻な高齢化が進行しており、○60歳以上の技能者は全体の約4分の1(25.7%)を占めており、10年後にはその大半が引退することが見込まれています。これに対しこれからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約12%程度。11.7%にとどまっています。

出典:最近の建設業を巡る状況について

さらに深刻なのは技術継承の問題です。このままでは技術継承が間に合わず、熟練工のノウハウが失われてしまう恐れがあります。

団塊世代の大量退職により、長年蓄積された貴重な技術や現場での勘が消失する危機に直面しています。

3K(きつい・汚い・危険)イメージの影響

なぜ若者が建設業を避けるのでしょうか。最大の要因は「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージが根強く残っていることです。

加えて、現代の若者が重視するワークライフバランスと、早朝出勤や土曜出勤が当たり前の建設業の働き方が合わないという現実があります。

旧態依然とした指導方法も若者の離職を招いています。「見て覚えろ」という昭和的な教育スタイルでは、体系的な学習を求める現代の若者には受け入れられません。質問しづらい職場環境により、若者は成長実感を得られず早期退職に至るケースが増加しています。

長時間労働と休日の少なさ

建設業界における長時間労働の問題は、業界全体の慢性的な人手不足がもたらす深刻な課題です。

現場では月平均労働時間が200時間を超える企業も珍しくありません。

人手が不足している現場では、残った作業員に過度な負担がかかります。

特に専門技能を持つ職人の場合、代替要員がいないため長時間の作業を余儀なくされるのが実情です。

また、工期の厳格な管理により、休日返上での作業が常態化している企業も多く見られます。

建設業 の人手不足の影響は、単に労働時間の増加だけでなく、作業員の健康面にも深刻な影響を与えています。

疲労の蓄積により集中力が低下し、労働災害のリスクも高まります。

さらに、長時間労働が当たり前の環境では、若手の入職意欲も削がれ、人手不足の悪循環が生まれているのです。

賃金水準と処遇の問題

建設業の給与水準は実際のところどうなのでしょうか。

厚生労働省が集計した令和6年賃金構造基本統計調査によると、建設業の平均年収は565.3万円となっており、全産業平均と比較して高い水準を維持しています。特に1年間のボーナス平均額は104.6万円と、他業界を上回る待遇となっています。

しかし、企業規模によって大きな格差が存在するのが現実です。

企業規模別の年収データでは、10人~99人規模の平均年収が499.3万円なのに対し、1,000人以上の規模の平均年収は736.4万円。

同じ建設業というくくりでも企業規模によって230万円以上も開きがあることが分かります。建設業 人手不足に悩む中小企業ほど、給与面で不利な状況に置かれています。

職種による格差も顕著で、電気工事従事者の547.6万円が最高である一方、土木従事者は415.1万円と130万円以上の差があります。

さらに地域格差では、大阪府709.5万円に対し高知県396.4万円と、実に310万円の開きが生じています。

建設業の人手不足がもたらす影響

人手不足は、工期の遅延やコストの上昇、技術の継承困難、地域インフラの維持にまで影響を及ぼしています。

業界全体の持続可能性を揺るがすこの問題は、企業経営や住民生活にも直結する深刻な課題です。

工期の遅延とコストの上昇

建設業 人手不足が深刻化すると、最も直接的に現れるのが工期の遅延です。

令和6年度 建設業構造実態調査によると、約40%の建設プロジェクトで予定工期を上回る遅延が発生しており、主な要因として技能労働者の不足、資材の供給遅延、設計変更や天候が挙げられています。

さらに深刻なのはコスト上昇への影響です。

工期延長により人件費は当然増加しますが、それだけではありません。

人手不足による工事費の上昇率は平均15~20%に達しており、企業の収益を大きく圧迫しています。

特に中小建設会社では、この追加コストを発注者に転嫁できないケースが多く、経営を直撃する深刻な問題となっているのです。

技術伝承の断絶と品質への懸念

建設業界では、熟練技術者の大量退職が迫る中、重要な技術やノウハウの伝承が大きな課題となっています。

団塊世代の大量退職(2007年問題)以降も、技能者の高齢化は進行し続けています。

技術伝承が困難な理由は複数あります。

まず、熟練者が培った技術は属人化されており、マニュアルに落とし込むのが困難です。

「勘やコツ」といった感覚的な技術は、従来の「技は盗むもの」という風習では現代の若手には伝わりにくくなっています。

さらに深刻なのは、人手不足により指導時間が十分に確保できないことです。

目の前の工事に追われ、OJTによる技術伝承に時間を割けない現場が増加しています。

結果として、熟練技術者の退職と共に貴重な技術が失われ、工事品質の維持が困難になる事態が発生しかねません。

地域のインフラ維持への影響

地域のインフラ維持における建設業 人手不足の影響は、住民生活に直結する深刻な問題として表面化しています。

地方の建設業者の約30%が過去5年間で廃業や事業縮小に追い込まれている現状では、地域密着型の小規模工事を担う企業が激減しているのです。

道路の舗装補修や橋梁点検といった日常的なメンテナンス業務でさえ、対応できる業者不足により数ヶ月待ちの状況が生まれています。特に災害時の緊急復旧工事では、人員確保ができずに対応が遅れるケースが頻発しており、住民の安全に直接影響を与えています。建設業 人手不足により、地域の生活基盤そのものが危機に瀕していると言えます。

建設業の人手不足を解消するための対策

深刻な人手不足に直面する建設業界では、働き方改革、処遇改善、外国人材の受け入れなど、さまざまな対策が進められています。

これらの取り組みは、限られた人材でも高い生産性を維持し、持続可能な業界づくりに向けた重要な一歩となっています。

生産性向上とICT活用(i-Constructionの推進)

建設業 人手不足の解決に向けて、国土交通省が推進するi-Constructionが注目されています。

この取り組みにより、従来10人で行っていた土工作業が6人で完了するなど、大幅な省人化を実現している現場もあります。

ICT建機による自動施工やドローンを活用した測量では、作業時間を60%短縮できた事例も報告されています。

また、BIM/CIM技術の導入により設計変更時の手戻り作業が80%削減される効果も確認されています。

国や自治体では建設DX推進のため、導入費用の最大3分の2を補助する制度も用意されており、資金面でのハードルも軽減されつつあるのです。

働き方改革の推進

建設業 人手不足の解決に向けた働き方改革では、実際に成果を上げている企業事例が参考になります。

工程管理システムの見直しと建設ICTの導入により、週休二日制を実現しながらも生産性を向上させた事例もあります。

国土交通省の資料によれば、こうした取組により、週休二日制の実施率は2022年度時点で全体の約44%に達しており、前年から着実に増加しています。また、ICT施工の導入率も上昇傾向にあり、特に中小企業においても導入支援が進められています。

また、女性活躍推進の取り組みも注目されています。建設業の女性就業者比率は17.2%ですが、潜在的な労働力として大きな期待が寄せられています。

処遇改善と人材育成

建設業 人手不足の解決策として、国土交通省が推進する建設キャリアアップシステム(CCUS)が注目されています。

CCUSは技能者の経験や資格をデジタル化し、適正な評価と処遇につなげる画期的な仕組みです。

現在技能者約126万人、事業者約24万社が登録しており、着実に普及が進んでいます。

特に注目すべきは賃金改善効果で、CCUS登録技能者(レベル4)の平均賃金は全建設技能者より4%高く、技能レベルに応じた適正な評価が実現されています。

ICカードによる現場入退場管理や就業履歴の自動蓄積により、事務作業の負担軽減も図れます。

さらに社会保険加入促進や建退共制度との連携により、技能者の処遇改善が加速しています。デジタル技術を活用したこの取り組みは、限られた人材でも生産性を高める現実的な解決策となっています。

外国人材の活用

建設業 人手不足の解決策として、外国人材の活用が現実的な選択肢となっています。

厚生労働省の調査によると、外国人労働者数は過去最高を記録し、特に中小企業での活用が進んでいるのが現状です。

外国人材活用の最大のメリットは、深刻な人材不足を短期間で補えることです。

約52%が従業員規模100人未満の事業所で雇用されており、中小建設会社でも十分に対応可能となっています。

成功のポイントは受け入れ環境の整備です。以下のような言語サポートや生活支援体制を構築することで、外国人材の定着率を大幅に向上できます。

・日本語教育とコミュニケーション支援:現場での意思疎通を円滑にする。

・適切な労働条件の整備:日本人と同等の待遇で安心して働ける環境を提供。

・教育・研修体制の構築:技能実習から特定技能へのステップアップを支援。

・異文化理解の促進:日本人スタッフとの相互理解を深め、職場の一体感を高める。

外国人材活用の具体的な手順とポイント

建設業の人手不足を補う現実的な手段として、特定技能外国人の採用が注目されています。

ただし、受け入れには独自の手続きや支援体制の整備が必要です。

成功事例を学びながら、制度を正しく理解し、段階的に進めることが定着率向上の鍵となります。

特定技能外国人の採用フロー

建設分野で特定技能外国人を採用する場合、他分野とは異なる独自の手続きが必要です。

まず、国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定を受けなければなりません。

この計画では、同一技能の日本人と同等額以上の賃金支払いや建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が条件となります。

さらに、JAC(一般社団法人建設技能人材機構)にJACの賛助会員または正会員団体の会員として加入する必要があります。

JACの賛助会員となる場合は年会費24万円、また正会員団体の会員となる場合はJACへの年会費は発生しませんが、所属する建設業者団体の会員となるための費用を負担しなければなりません。なお、このほかJACに対し月額12,500円の受け入れ負担金の支払いが必要になります。

受け入れ後は日本語学習支援や生活オリエンテーションなど10項目の義務的支援を実施する必要があります。

この義務的支援については、専門の登録支援機関に委託することが可能です。

成功事例から学ぶポイント

特定技能外国人の採用で成功を収める企業には共通のポイントがあります。

まず重要なのは、採用前の準備段階での計画的な取り組みです。

特定技能評価試験と日本語能力試験の合格確認を徹底し、応募者の技能レベルを正確に把握することから始まります。

採用後の受け入れ体制整備では、言語サポートと生活支援が定着率を大きく左右します。

成功企業の多くは、日本語研修を継続的に実施し、職場でのコミュニケーション不安を早期に解消する仕組みを構築しています。

さらに、住居確保や生活必需品の準備など、入国直後の生活基盤づくりを丁寧にサポートすることで、外国人材の不安を軽減することにつながり、スムーズな受け入れに繋がります。

建設業 人手不足の解決には、このような段階的なアプローチが欠かせません。

協議会への加入や支援業務の委託を活用することで、専門知識がない企業でも確実な受け入れが可能になります。

まとめ:建設業の人手不足解消に向けて

建設業 の人手不足の解決は、業界全体の持続的成長に不可欠な課題です。

本記事で紹介した4つの対策を総合的に実施することで、この構造的問題に対応することができます。

ICTの導入によって短期的な生産性向上は期待できますが、働き方改革や処遇改善といった取り組みは、中長期的な人材確保に欠かせません。ただし、急激な建設需要の増加には、これらの施策だけでは対応が難しい場面もあります。

そこで注目されるのが外国人材の活用です。

特定技能制度の導入により、即戦力となる外国人技能者の採用が現実的な選択肢となってきました。

受け入れ体制を整えることで、人手不足を補うだけでなく、現場での技術継承や多様な働き方の実現にもつながります。

今後の人材戦略を考えるうえで、外国人材の活用は選択肢のひとつとして前向きに検討する価値があります。